【専門家が解説】アグリゲーターが果たす役割とは?

アグリゲーターの重要性や、FIP・系統用蓄電池のビジネスにおける役割について、ユーラスエナジーホールディングスの西浦寛が詳しく解説します。

- 蓄電池

- 電力サービス

解説者

株式会社ユーラスエナジーホールディングス

エネルギーマネジメント戦略ユニット

ユニット長補佐 兼 エネルギーマネジメント企画部長

株式会社ユーラスグリーンエナジー

代表取締役

西浦 寛

アグリゲーターとは

――アグリゲーターとはいったい何でしょうか?

(以降、西浦)

アグリゲーターは、これからのエネルギーシステムで重要な役割を果たす存在です。アグリゲーターの重要性を理解するために、はじめに、日本のエネルギーシステムが今、どのように変化しているのかを見ていきましょう。

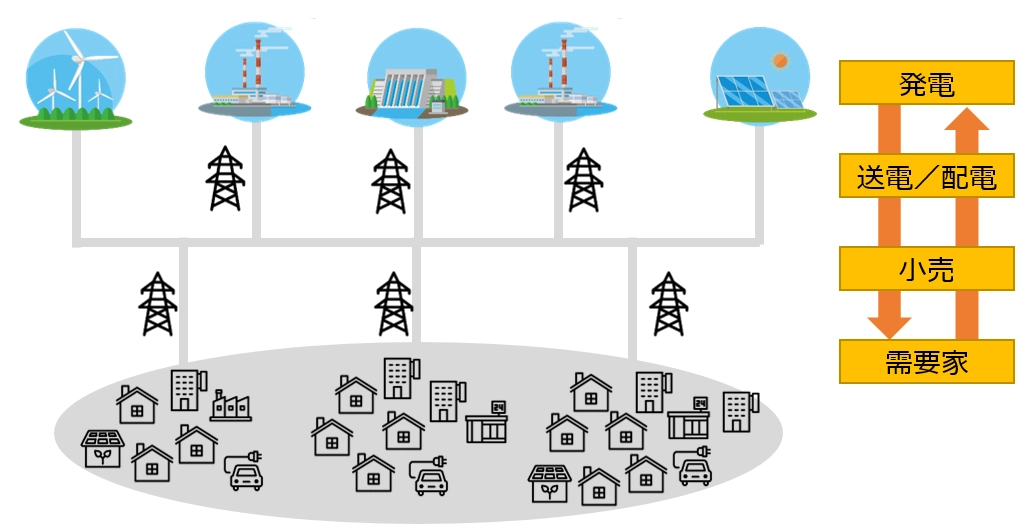

国は、約30年間にわたって電力システム改革を進めており、その中核をなすのが電力自由化です。電力システム改革では、電力の安定供給、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の創出を目指し、それまで大手電力会社が行っていた発電・送電・小売のうち、発電部門を1995年、小売部門を2016年に全面自由化しました。これによって、発電事業や小売電気事業にさまざまな事業者が新規参入できるようになりました。また、卸電力市場、容量市場、需給調整市場、非化石価値取引市場といった、電気や電源がもつさまざまな価値を取引する市場が生まれました。

電力自由化では、従来、大手電力会社が自社の内部で行っていたことを、新しいビジネス領域として切り出したため、さまざまな取引を行う機会が生まれました。こうした新たな取引を担う存在として登場したのが、「アグリゲーター」です。例えば、電気の市場取引や、電気の流れを実際に調整する蓄電池の制御など、さまざまな場面で取引などのコーディネートを行うのがアグリゲーターの大まかな役割です。

ーー電力自由化で電気をめぐる取引が多様化したことで、調整役として登場したのがアグリゲーターなのですね。

電力自由化に伴って、電気の流れも以前より複雑になっています。自由化以前の日本の電力システムは、大規模な発電所から需要地に電気を送る一方向の流れでした。しかし、近年、需要地の近くに太陽光発電や蓄電池などが多く導入されるようになりました。こうした小規模な分散型エネルギーリソースが普及したことで、需要地から電力ネットワーク(電力系統)に対しても電気を送る双方向の流れへと変化しています。このように電力システムを進化させるうえで、調整役が必要とされてアグリゲーターが登場したのです。

アグリゲーターのライセンス「特定卸供給事業者制度」

ーーどういった事業者がアグリゲーターになるのでしょうか?

国は2022年度から、分散型エネルギーリソースを一定規模以上取り扱うアグリゲーターに関しては、「特定卸供給事業者」として届け出を義務付けました※。これが、いわゆるアグリゲーターのライセンスです。このライセンスを取得することで、各種市場で取引できる範囲が広がるなど、アグリゲーションビジネスに取り組むうえでは重要な意味を持っています。

特定卸供給事業者制度では、国が定めた「ERAB(エネルギーリソースアグリゲーションビジネス)に関するサイバーセキュリティガイドライン」の要件を満たすように各事業者に求めています。アグリゲーターは、電力ネットワークに接続しているリソースを取り扱うことから、特に、サイバーセキュリティ対策は年々強化されており、ライセンスの取得にあたっても厳しく審査されます。

特定卸供給事業者として登録された事業者は、2025年10月2日現在、合計125社に上ります。具体的には、発電事業者や小売電気事業者のライセンスを従前より保有していた事業者のほか、アグリゲーター専門の事業者など、様々な規模や業態の事業者がアグリゲーターのライセンスを取得しています。

ユーラスエナジーグループは、早くから国の実証に参加するなどしてアグリゲーターの実績を重ねてきており、特定卸供給事業者のライセンスを保有しています。

- ※ライセンスの取得が必要なのは、(発電事業者以外の供給能力を有する)アグリゲーターが取り扱う電源や、蓄電池などの容量が、1,000kWを超える場合。ただし、小売電気事業や発電事業と兼業する場合などは要件が異なる。

FIP制度の登場でアグリゲーターのニーズが高まる

ーー近年、アグリゲーターへの注目度が高まっている背景には、どのようなことがあるのでしょうか?

もっとも大きな背景は、再生可能エネルギーの導入を支援する仕組みとして、「FIT(固定価格買取)制度」に代わり、2022年から「FIP(フィードインプレミアム)制度」がスタートしたことだと考えています。これまでのFIT制度は「固定価格買取制度」という名称の通り、太陽光発電や風力発電などが発電した電気を、一般送配電事業者が20年間、固定単価で買い取る制度でした。FIT制度を活用して、自宅に太陽光発電を設置した人もいるでしょう。

FIT制度は、初期の再エネ電源の導入を後押しする制度だったため、特例が設けられていました。それが「計画値同時同量」の義務の免除です。計画値同時同量とは、住宅用太陽光発電を除くすべての発電所に対する義務で、あらかじめ30分単位の発電計画を作成・提出し、その計画通りに発電することを求める原則です。FIT発電所に対しては、優遇策としてこの義務が免除されていたのです。

しかし、FIP制度ではこの特例がなくなるため、計画値同時同量の義務を果たす必要があります。FIP発電所を運営する発電事業者は、事前の発電計画を作成・提出し、その計画通りに発電するように対応しなければなりません。これがFIP制度の1つ目の特徴です。

FIP制度のもう1つの特徴は、電気の販売先を自由に選択できるようになったことです。前述した通り、FIT制度での電気の販売先は一般送配電事業者だけでした。FIP制度では、卸電力市場への売却、小売電気事業者への相対販売など、電気の販売先を選べるようになりました。このように選択肢が増えたことで、取引の自由度が高まったのです。

実は、FIP制度が開始できたのは、アグリゲーターの存在があったからだと考えています。計画値同時同量の業務は専門性が高いものですが、電気の取引や調整に長けたアグリゲーターにとっては得意分野です。彼らが発電事業者に代わって計画値同時同量の業務を行えば、発電事業者は安心して、自身の強みを発揮してビジネスを行うことができるでしょう。また、アグリゲーターは電気の販売先を探すのもスムーズです。このように、アグリゲーターという存在があったからこそ、FIP制度がスタートできたと言えます。

FIP発電所の「再エネアグリゲーション」の必要性

ーー実際に、アグリゲーターがどのようなビジネスの現場で活躍しているのか教えてください。

アグリゲーターが必要とされるビジネスモデルを2つご紹介します。まず、「再エネアグリゲーション」です。これは、主にFIP発電所に対して、アグリゲーターが計画値同時同量の対応と電気の販売先の選定という2つの価値を提供するものです。ユーラスエナジーグループでは、こうした発電所の計画値同時同量の履行をサポートし、売電収益を最大化できるように、電気の販売先を探すお手伝いをしています。

電気の販売先としては、卸電力市場への売却と小売電気事業者への相対販売の2つがありますが、近年それらの発展形として、「コーポレートPPA(電力購入契約)」という形が増えています。これは、特定の再エネ発電所の電気や環境価値を特定の需要家に長期間にわたって購入いただく契約形態です。需要家が自社の敷地内に再エネを設置できない場合などでも、再エネの電気を安定的に利用できるため、コーポレートPPAが選ばれるケースが増えています。

少し専門的な話になりますが、コーポレートPPAの形態にはいくつかのバリエーションがあります。再エネの電気には、電気そのものの価値(kWh価値)に加えて、CO2を排出しない価値(環境価値)があります。この両方を取引するのが「フィジカルPPA」、環境価値のみを取引するのが「バーチャルPPA」です。近年、再エネの電気による事業運営を目指す需要家の間で、バーチャルPPAのニーズが高まっています。

このように電気そのものだけでなく、環境価値を取引する場合にもアグリゲーターが介在します。アグリゲーターが電気から環境価値を切り分けて需要家に販売することで、バーチャルPPAが可能になるのです。

系統用蓄電池ビジネスで電力の安定供給に貢献するアグリゲーター

ーー系統用蓄電池ビジネスが話題になっていますが、アグリゲーターはどのような役割を果たすのですか?

2つ目に紹介するビジネスモデルが、系統用蓄電池ビジネスです。系統用蓄電池とは、電力ネットワークに直接接続する蓄電池です。そもそも、系統用蓄電池の主な目的は、電力の安定供給のためのサービス提供であり、再エネアグリゲーションビジネスとは趣が異なります。

ここで、私たちが使う電気がどのようにして安定的に供給されているのか、一般送配電事業者の役割からイメージしてみましょう。

電気は大量に在庫することが難しく、その需要と供給を常に一致させなければなりません。万が一、電気の需給バランスが崩れると、周波数が乱れ、最悪のケースでは停電する可能性があります。

電気の需要や再エネなどからの電気の供給は時々刻々と変化しますので、需給バランスを維持するためには緻密な対応が必要になります。そのため、実際に電気が使われる時刻の1時間前までは、先ほどお話ししたような電気の市場取引や相対取引が行われていますが、1時間前をすぎると、もっぱら電力の安定供給を担う一般送配電事業者が、需給バランスを整えることに注力する時間帯となります。

一般送配電事業者は、常時1時間先までの需給バランスを見極めて、事前に需給調整市場で確保した発電所などに電気の供給や需要を増減させるよう指令を出します。その対象にはアグリゲーターが取り扱う系統用蓄電池などの分散型エネルギーリソースも含まれます。電気の供給や需要を増減させる能力を「調整力」(ΔkW価値)と呼びますが、アグリゲーターが取り扱う蓄電池などから指令通りの調整力を供出することで、需給バランスが整い、周波数が維持されます。

このように、アグリゲーターは一般送配電事業者への調整力の供出という形で、電力の安定供給に役立つ機能を提供しているのです。

まとめ:アグリゲーターは分散型エネルギーシステムに欠かせないプレイヤー

ーーアグリゲーターは、FIP発電所の運用や電力の安定供給において重要な役割を果たしているのですね。

アグリゲーターは、電力自由化によって、網の目のように複雑になった電気の流れを取引・調整する役割を担っています。また、専門性の高いノウハウによって、時々刻々と移り変わる電気の流れを調整し、取引をサポートすることで、さまざまな価値を提供しています。新たなビジネスの創出は電力自由化の目的であり、その意味では、電力自由化の最終章において新たに登場したキーパーソンがアグリゲーターだと言えるでしょう。

アグリゲーターは今後、需要施設にある蓄電池などの小規模な分散型エネルギーリソースや、電気の使用パターンを変えるディマンド・リスポンスなども運用・調整する役割を担っていくと考えています。また、バーチャルPPAで取引するような再エネの環境価値を需要家に訴求するのも、アグリゲーターが担うべき大切な役割の1つです。アグリゲーターはまさに、分散型エネルギーシステムを動かすのに欠かせないプレイヤーであり、この先、さらに活躍の場が広がっていくでしょう。