系統用蓄電池が注目される理由とは?仕組みや取引市場を解説

変動性のある再生可能エネルギー電力の需給バランスを調整することが可能な、送電網(電力系統)に接続する系統用蓄電池について、その仕組みや取引市場などを詳しく解説します。

- 蓄電池

系統用蓄電池は、発電所から消費者(需要家)へ電力を届ける系統に連系接続し、電気を充放電する大型蓄電池のことで、「蓄電所」と言うこともあります。系統を流れる電気の需給バランスを調整する役割を担うことが期待されています。また、蓄電池事業者は電力市場から収益を得ることができ、蓄電池事業は新しい電力ビジネスとしても注目されています。

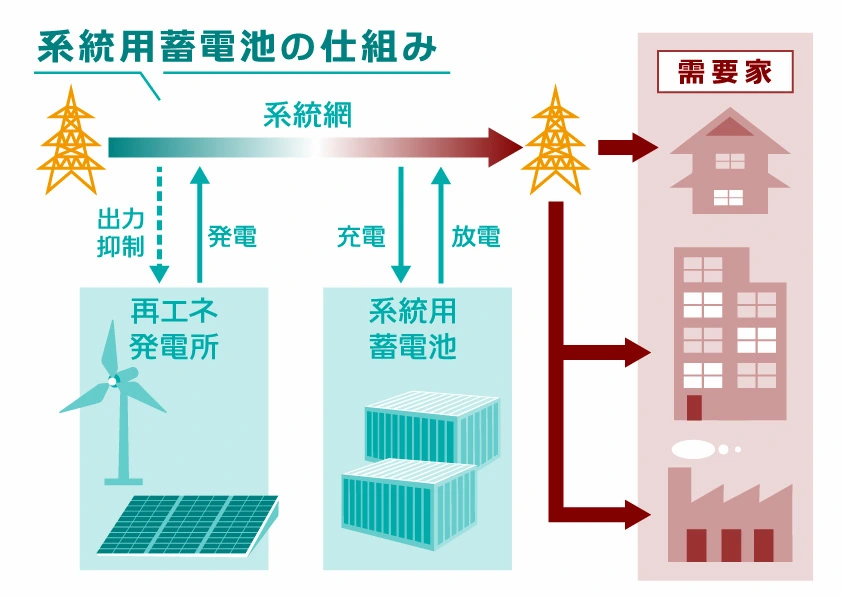

系統用蓄電池の仕組み・役割

系統用蓄電池は、電力系統に直接接続する大型の蓄電池設備です。系統からの電気を充電し、系統に放電する仕組みになります。

系統用蓄電池が注目される大きな要因に、CO2を排出しないクリーン電力を生み出す再生可能エネルギーの普及があります。特に太陽光や風力などの再エネ発電の場合、天候や時間帯、季節などによって発電量が変化するといった特性があります。

このような「変動性」のある再エネの電力を主力電源として安定供給するには、電力の需給バランスを調整する必要があります。例えば、発電量が過多で余剰電力が発生する場合、電力系統の負荷低減のため発電所を運転停止する出力制御が実施されます。また、発電量が減少して電力供給量が不足する場合、揚水型水力発電所の発電への切り替えや、火力発電所の出力増加などによって需要に対する不足分を補います。

系統用蓄電池は、このような系統電力の余剰や不足を補う、いわば仮想的な発電所として機能します。再エネが生み出した余剰電力を充電し、放電することで、電力系統の需給バランスを調整する役割があります。実際の充放電は、電力市場を通じて電力を売買することで実施されます。

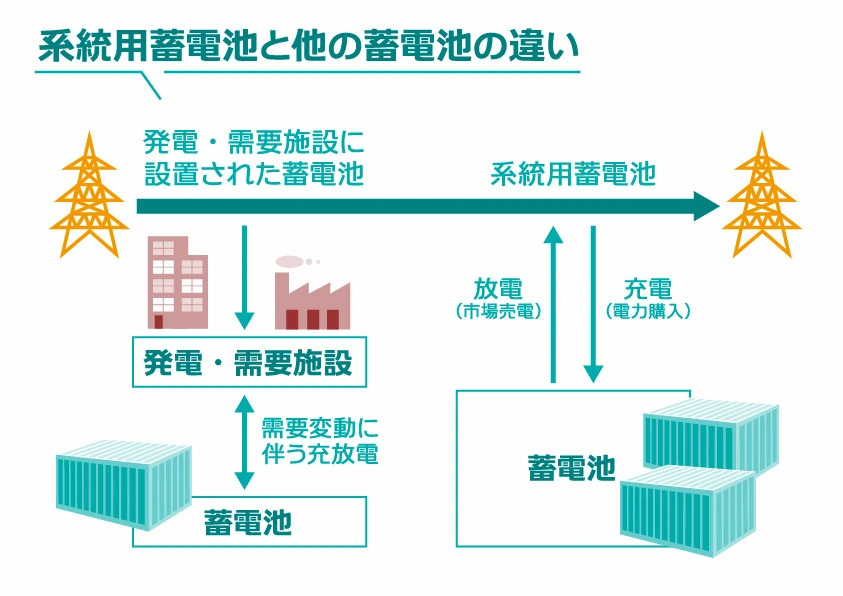

他の蓄電池との違い

系統用蓄電池のほかにも、再エネの余剰電力を活用する大型蓄電池としては、再エネ発電所併設型蓄電池や、住宅やオフィスなどの需要施設向けの定置型蓄電池があります。これらの施設に設置する蓄電池は、系統には直接接続せず、施設内で発生した余剰電力を充放電して活用します。

例えば、再エネ発電所併設型では、発電された余剰電力を充電し、発電量が低下する時間帯などに放電して補います。住宅やオフィスなどでは、施設に設置された自家消費型太陽光発電の余剰電力を充放電したり、電力需要が多い電気代削減に役立てています。

蓄電池の主な種類

系統用蓄電池に用いられる蓄電池は、主に以下の種類があります。

リチウムイオン電池

系統用蓄電池に用いられるリチウムイオン電池は、携帯電話やEVなどに使われるリチウムイオン電池と同じものです。エネルギー密度が高い、充放電が速く急速充電が可能、自己放電が少ない、寿命が比較的長い、などの点が特徴です。デメリットは、高価格、発火しやすいため安全対策が必要なことなどが挙げられます。なお、EVの使用済み電池(リユース電池)を活用し蓄電所を構築する事例もあります。

ナトリウム硫黄電池

ナトリウム硫黄電池は、エネルギー密度がリチウムイオン電池と遜色なく、低価格・長寿命なのが特徴です。デメリットは、約300度の動作温度を維持する必要がある、危険物であるナトリウムと硫黄を用いるため日々の保守作業が必要、火災への対応が難しい点などが挙げられます。

レドックスフロー電池

レドックスフロー電池は、イオンの酸化還元反応を利用し電解液を循環させて充放電する仕組みの電池です。電解液を室温で動作させるため安全性が高い、電解液タンクを増設するだけで大容量化できる、電解液の交換でほぼ半永久的に動作するといった特徴があります。一方、エネルギー密度が低く小型化が難しい、充放電が遅く短時間の応動に向かない、といったデメリットがあります。

系統用蓄電池の取引市場

蓄電池事業者のビジネスモデルは、充放電する電力を電力市場で売買電することで利益を得ることです。電力市場は現在、「卸電力市場」「需給調整市場」「容量市場」の3つがあり、それぞれ取引できる電力の価値や市場参入への形式に違いがあります。

卸電力市場

卸電力市場は、発電事業者と小売電気事業者などが参加して発電所で実際に発電された「電力(kWh)」を売買する市場です。日本では、日本卸電力取引所(JEPX)が2005年から運営しています。蓄電池事業者は、電力需要が低い(低額な)時間帯に購入し充電、電力需要が高い(高額な)時間帯に売却し放電することで利益を得ます。

蓄電池事業では、JEPXでの裁定取引が最も一般的な電力取引になります。他の2市場と比べて比較的手続きなどが少なく参入障壁が低いのがメリットです。一方、株式などと同様に電力価格や需要を予測する専門知識や、市場での売買タイミングを逃さない運用技術、高い効率で蓄電池を制御するシステムなどが求められることがデメリットといえます。

需給調整市場

需給調整市場は、電力の需要(使用量)と供給(発電量)を一致させるために、あらかじめ出力調整が可能な状態の電源を「調整力(ΔkW価値)」として取引(予約確保)する市場です。4月に電力需給調整力取引所(EPRX)が開設され、2024年4月には全商品の取り扱いが開始しました。

買い手である一般送配電事業者は、売り手の発電事業者(蓄電池事業者)などに対して、必要時に電力供給を要請する権利を持ち、その権利に対して対価を支払います。発電事業者は、要請に応じる義務を負い、調整力を供給できる状態を維持することで対価を受け取ります。

取り扱う調整力は、要請に対して電力供給するまでの応動時間によって、一次調整力(応動時間10秒以内)、二次調整力(5分以内)、三次調整力(15分以内、60分以内)に分類されます。このように短時間で調整力を供給するため、遠隔自動制御などによって蓄電池を運用します。

全ての取引が自動制御のため、蓄電池の稼働率を向上させて収益率を高められる点がメリットです。一方、初期導入や運用にコストが掛かる、要請に応じられなかった場合はペナルティが課され取引停止になる可能性がある、新しい市場のため制度変更などが頻繁で見通しが立てにくい、などがデメリットに挙げられます。

なお、一般送配電事業者が要請する調整力は大規模なものであり、規模の大きな発電リソースや蓄電リソースを持つ事業者が応札することが想定されますが、例えば一般企業が持つ小規模の蓄電池でも、アグリゲーターを活用することで、参加可能になります。

容量市場

容量市場は、将来必要となる供給力(発電できる能力)をあらかじめ確保するために取引する市場です。2020年に電力広域的運営推進機関(OCCTO)が開設しました。系統用蓄電池では、蓄電池の出力を「発電能力の価値(kW価値)」として取引します。

メインオークションは、4年後に必要となる供給力を単年度単位で募集するもので、2020年から毎年開催されています。また、脱炭素の仕組みによる電源への新規投資を促していくことを目的とした長期脱炭素電源オークションは、脱炭素電源を対象に原則20年間供給力を確保することを目的としたもので、2024年1月から開始されました。

メリットは、中長期的な収入を確保できるため事業の安定性が向上する点が挙げられます。また、系統運用の観点からは、電力を供給する設備の新設が進むため、電力の安定供給につながります。デメリットは、事業者が対価を受け取るのは4年後になる点、一定の要件(リクワイアメント)を達成できないとペナルティが発生し減額される可能性がある点などが挙げられます。

系統用蓄電池のメリット・デメリット

系統用蓄電池のメリットとして、電力市場で取引することで収益化可能な点が挙げられます。電力市場は、取引する電力の形式により複数の市場があり、それぞれの市場を組み合わせて参加することで収益を最大化できます。

デメリットとしては、市場の価格変動が影響するため安定的な収益見通しが立てにくい、蓄電池を系統連系するまでに時間が掛かる、導入から稼働後のメンテナンス、廃棄まで継続的にコストが掛かる、などが挙げられます。ただし、導入コストは、国や自治体からの補助金制度を活用できる場合もあります。

まとめ

再エネの導入拡大が進むなかで、天候や時間帯で変動する再エネ電気を安定的に供給するために欠かせないオプションが系統用蓄電池になります。蓄電池事業はまだ新しいビジネスであり、電力市場での取引も今後拡大していくと考えられます。また、新たな技術や関連サービスの登場も期待されます。

ユーラスエナジーホールディングスの蓄電池事業については、こちらのページをご覧ください。