VPP(バーチャルパワープラント)とは?仕組みやメリットを徹底解説

IoT技術を活用してさまざまなエネルギーリソースを一括で制御し、電力の需給バランスを調整する仕組み、VPP(Virtual Power Plant)について解説します。

- 電力サービス

VPP(Virtual Power Plant)とは?

VPPの言葉の意味から仕組み、VPPにおけるプレイヤーまで解説します。

VPPとは仮想発電所という意味

VPPは「Virtual Power Plant(バーチャルパワープラント)」の略です。「Virtual(バーチャル)」とは、日本語で「仮想」を意味し、「Power Plant(パワープラント)」は発電所のことです。つまりVPPとは、火力発電所や風力発電所といった実際に存在する発電所ではない「仮想の発電所」という意味になります。

VPPの仕組み

VPPは、IoT (Internet of Things)の活用で、太陽光発電や風力発電、家庭用燃料電池、蓄電池、EV(電気自動車)といったDER(Distributed Energy Resources、分散型エネルギーリソース)を集め、事業者が遠隔制御・調整することで、複数のエネルギーリソースをあたかもひとつの発電所のように機能させます。そのため、“仮想”発電所と呼びます。

発電された電気を制御するだけでなく、電気を蓄える=蓄電も含め、需給バランスを調整します。つまり、発電して余った電気は足りないところに回したり、余剰の電気は蓄電池に充電したりすることで、発電した電気を効率良く使うことができます。

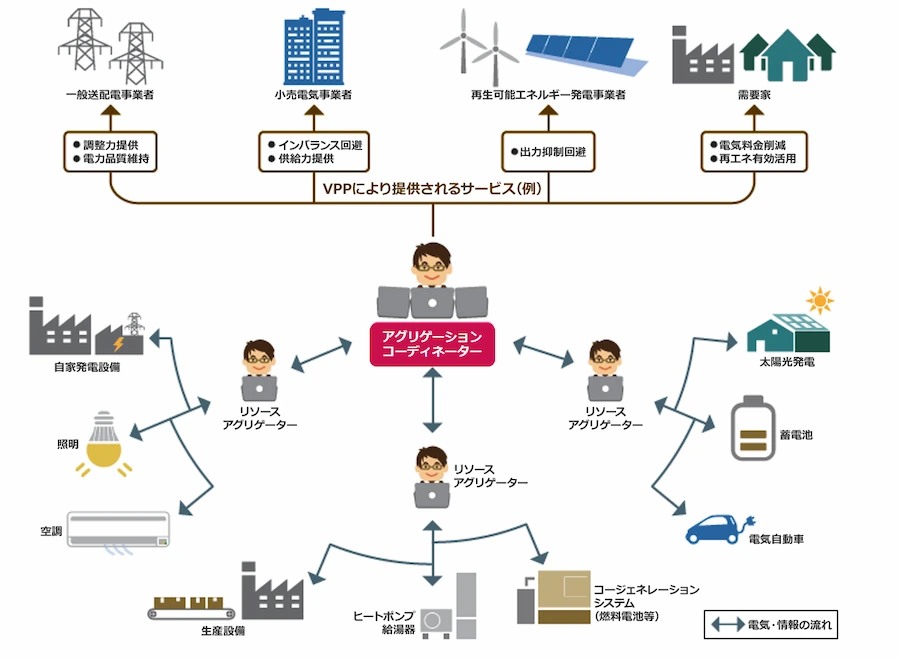

VPPにおけるプレイヤー

VPPにおけるキーパーソンは、アグリゲーターという事業者です。アグリゲーターとは「集める人・物・組織」 という意味で、「リソースアグリゲーター」「アグリゲーションコーディネーター」があり、役割によっては両方を兼ねる事業者も存在します。

- リソースアグリゲーター

需要家にVPPにおけるサービスを直接提供し、リソース制御を実施する。

- アグリゲーションコーディネーター

リソースアグリゲーターが制御した電力量をアグリケーションし、一般送配電事業者や小売電気事業者などと直接取引する。

アグリゲーション・ビジネスとは

VPPを活用し、「アグリゲーション・ビジネス」と呼ばれるさまざまなサービスが生まれています。

アグリゲーション・ビジネスとは、VPPなどを用いて、複数のエネルギーリソースを束ね、一般送配電事業者・小売電気事業者・需要家・再エネ発電事業者・系統用蓄電池事業者といった取引先に対し、さまざまなサービスを提供する事業のことです。

電力市場に対する供給力や調整力の提供、インバランス回避、出力抑制回避などが主な提供サービスとなり、風力発電や太陽光発電など系統に接続された再エネ発電所を束ねる再エネアグリゲーションや、家庭用燃料電池や蓄電池、EV(電気自動車)などを束ねるDERアグリゲーションなど、さまざまなアグリゲーション・ビジネスのタイプがあります。

VPPが注目される背景

ここでは次の3つの視点から、VPPが注目される背景について詳しく解説していきましょう。

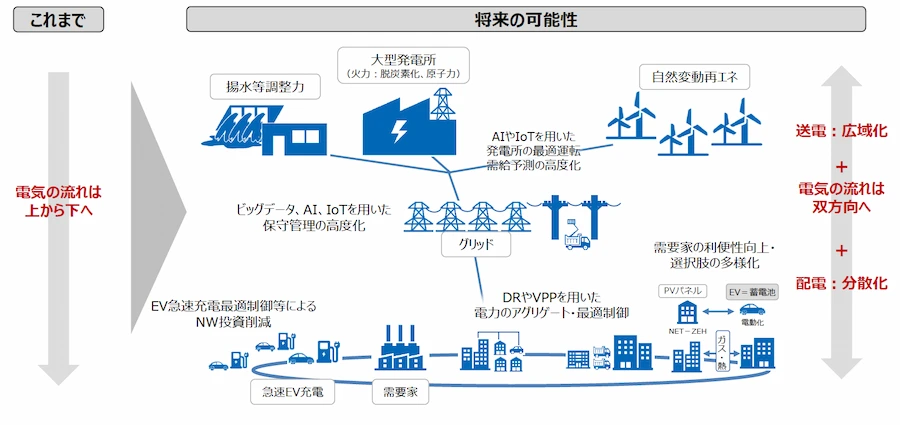

IoTの進化によりエネルギー管理の最適化が可能に

あらゆるものがインターネットに接続され、遠隔管理・制御する仕組みであるIoTの急速な発達は、VPPの実現を可能にしました。 IoTとは、モノ(家電や自動車、農業・医療機器など)をインターネットに接続する技術のことです。以前は、小さな複数のエネルギーリソースを管理する技術はありませんでした。しかし IoTの進化(デジタル化)により、取得したデータをサーバー上に蓄積しAIを用いた分析を行うなど、電力の需給バランス調整といったエネルギーの最適化が可能となりました。

エネルギー産業の分散化

大規模な火力発電所などいわゆる集中型電源を前提とした、従来型のエネルギー供給の仕組みが見直されつつあります。加えて、風力発電や太陽光発電、家庭用燃料電池、蓄電池、EVといったDERの普及が進んでおり、今後さらにエネルギーの分散化が加速していくことも予想されています。その中で、分散化するエネルギーリソースを一括で制御する技術としてVPPへの期待が高まっています。

脱炭素化推進による再エネの拡大

脱炭素社会の実現は世界的な潮流であり、日本でもCO2排出量を、2035 年度には、2013 年度比で 60%、2040 年度には 73%削減することを宣言しています。こうした中で、温室効果ガスの排出が少ない再エネの需要は拡大しており、再エネ電源の変動性を緩和し電力の安定供給に寄与することで、さらなる再エネ導入拡大につなげることができるVPPに注目が集まっています。

VPPのメリット

VPPは従来の電力モデルと比較するとさまざまなメリットがあります。ここでは次の3つの視点からメリットを解説していきます。

電力の需要と供給バランスの安定化

電気は貯めておくことができないため、常に需要と供給のバランスをとる必要があります。うまくバランスを取れないと電気の周波数が変動し、停電などの事故を引き起こす恐れもあります。これまでは大規模な火力発電所や水力発電所を稼働するしかありませんでしたが、VPPが活用できれば、電力の需要と供給バランスの安定化を図ることができます。

再エネを最大限活用可能

風力発電や太陽光発電などの再エネは、天候や風況に発電量が大きく左右され、出力が変動しやすいという特徴があります。そのため、電力の需要に対して供給が多くなる場合、再エネの発電を抑える出力制御が行われることがあります。

しかし、VPPを活用して再エネを含む複数のエネルギーリソースを束ねて制御すれば、余った再エネ由来の電力を蓄電池に貯めるなどの運用が可能となり、再エネを最大限活用できます。

発電コスト削減

VPPを活用することで、電気の需要のピークを抑制したり、ずらしたりすることが可能です。発電設備は、需要のピークに合わせて維持・管理しなくてはなりません。しかし季節や時間帯により電力需要が大きく変化すると、発電設備の利用効率が下がり、発電コストは割高になります。

VPP活用で、ピーク時間帯の電力需要を抑制して、発電コストを削減することができれば、電気料金の低下も期待できます。

まとめ

VPPについて、言葉の意味から仕組みまで詳しく解説しました。再エネの普及拡大と市場動向を見る限り、今後VPPの重要性はさらに増していくでしょう。

電力システムは刻々と変化しつつあり、企業はその変化にいち早く対応することが重要です。ユーラスエナジーグループでは、VPPサービスを提供しており、お客さまの再エネ・蓄電池ビジネスを支援しています。詳細はサービスページをご覧ください。