風力発電ができるまで~建設工事の流れを解説~

風力発電所はどのようにして建設されるのでしょうか?風車の設置から発電開始までの流れをわかりやすく解説します。

- 風力発電

風力発電とは?

風力発電とは、風の力を利用して風車を回転させ電気をつくる発電方法です。風力発電所の開発のプロセスの紹介の前に、まずは風力発電所の構成を解説します。

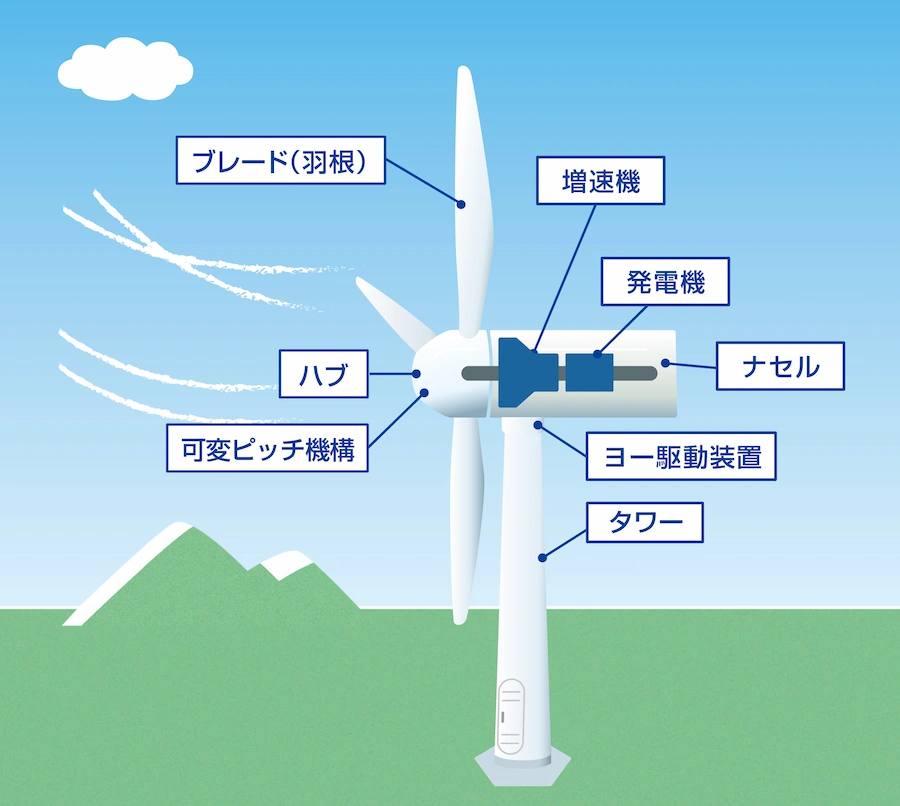

風力発電所の構成

風力発電では、風車を利用して発電します。現在主流となっているのは、プロペラ型の大型風車で、3枚羽根の「ブレード」と「ハブ」を組み合わせた「ローター」、増速機や発電機を格納している「ナセル」、それらを支える円柱状の「タワー」によって構成されています。

風力発電の仕組みについては、風力発電の仕組みとは?メリット・デメリットも簡単に解説をご覧ください。

風力発電所の建設工事は、この風車を建設する工程となります。

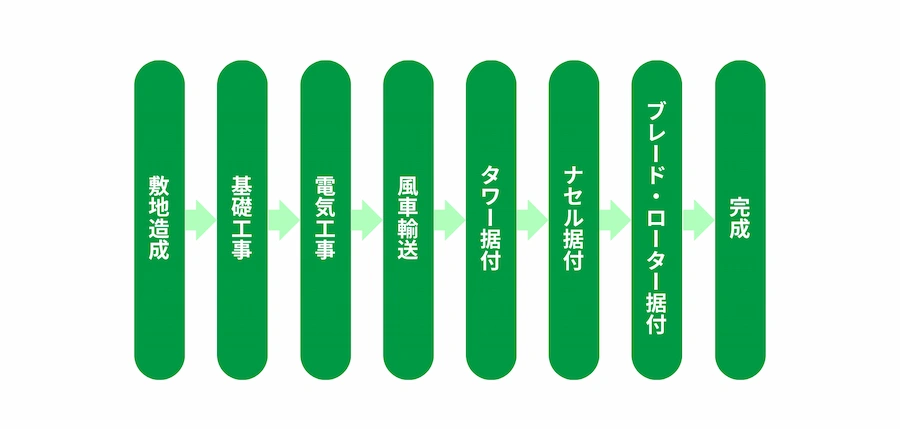

風力発電の建設工程とは?

風力発電所は、企画から実際の建設が始まるまでに約5~7年を要します。立地調査に始まり、風況調査や基本設計、地元への説明、各種協議・許認可手続き等を経て、事業認定を取得し、ようやく建設を始めることができます。建設工事は、設置する風車の基数にもよりますが、だいたい1~2年かかります。

風力発電の開発工程について、風力発電ができるまで~開発の流れを解説~をご覧ください。

風力発電の建設工事の工程を一つ一つ解説します。

敷地造成

風力発電所を建設する場所は、山岳地にあることも多いので、建設地まで風車を輸送するための道路や作業場を設けるため、環境に配慮し必要最低限の伐採と造成を行います。伐採前後には、自然災害に備えた防災設備の施工も実施します。

基礎工事

風車は大きいもので、高さ100m以上、総重量は400tを超えます。そのため、風車を支える基礎をしっかりと構築する必要があります。アンカーボルトの施工や鉄筋工事をした後、コンクリートを流し込み、風車のタワーを設置する型枠を取り付けて、基礎が完成します。

電気工事

発電した電気を送るためのケーブルの敷設や、変電所の設置工事などを行います。

風車輸送

風車の部材は海外から輸入されており、海上輸送を経て、建設場所に近い港に到着します。港に着いた部材は、水切りと呼ばれるクレーンを使った陸揚げ作業を行い、港に仮置きします。その後、交通量の少ない深夜に建設場所まで陸上輸送します。

風車の大型化に伴い、輸送する部材も大きくなっており、タワーの高さは80m、ブレードの長さは60mを超えるものも増えています。タワーは分割されていますが、ブレードは分割できないため、特殊車両を使って立てた状態で運搬することもあります。

タワー据付

運び込まれた部材のなかで、まずはタワーを据え付けていきます。タワーは分割されているので、順に据え付けていきます。

ナセル据付

タワーが完成した後、ナセルをクレーンで上架し、タワー最上部に据え付けます。

ブレード・ローター据付

最後にハブとブレードを取り付けます。一本付けと呼ばれる、ハブをナセルに取り付けた後にブレードを一枚ずつ据え付ける方式と、地上で3枚のブレードを組み合わせてローターを組み立て(地組み)、まとめて据え付ける方式があります。

すべての部材を据え付けた後、各種試験調整や試運転を行った上で、発電所として営業運転を開始します。

まとめ

風力発電所の建設には、長期的な計画と高度な技術が求められます。近年では風車の大型化に対応した新たな施工技術が導入され、より効率的かつ環境に配慮した建設が進められています。再生可能エネルギーの普及に向けて、風力発電は今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。