風力発電の仕組みとは?メリット・デメリットも簡単に解説

風力発電とは、風の力を利用して風車を回し、電気をつくる発電方法です。風力発電の歴史や風車の構造・種類、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。

- 風力発電

風力発電とは?

風力発電とは、風の力を利用して風車を回転させ、電気をつくる発電方法です。再生可能エネルギーの一つとして注目されており、環境負荷が少ない点が特徴です。まずは、風力発電の歴史や注目される理由を見てみましょう。

風力発電の歴史

風力発電の起源は正確には分かっていませんが、古代にまで遡ります。紀元前3600年頃のエジプトで、農業用に風車が使われていたとされています。古代より風車は動力源として使われていましたが、18世紀のエネルギー革命により、エネルギー源が石炭や石油へ変化し、風車は徐々に減少していきました。しかし、1880年代にデンマークで新しい発電方法として風力発電装置が実用化され、現在ではクリーンエネルギーを作る電力源として再注目されています。

風力発電が注目される背景

風力発電が注目されているのは、再生可能エネルギーの一つだからです。

再生可能エネルギーとは、風や太陽光、水、地熱、バイオマスといった、自然の力を利用してつくるエネルギーのことです。石油や石炭、天然ガスといった化石燃料と違い、エネルギー源が枯渇することはありません。また、地球温暖化につながる温室効果ガス(CO2など)の排出量が少ないことや、輸入に頼らず国産の自然の力でつくることができることも大きな特徴です。

再生可能エネルギーは、持続可能な社会の実現のために重要なエネルギーとして注目されており、中でも風力発電はこれからの再生可能エネルギーとして期待されています。

風力発電の仕組みとは?

風の力をどのようにして電気に変えているのでしょうか。風車(風力発電機)の構造や発電の仕組みを解説します。

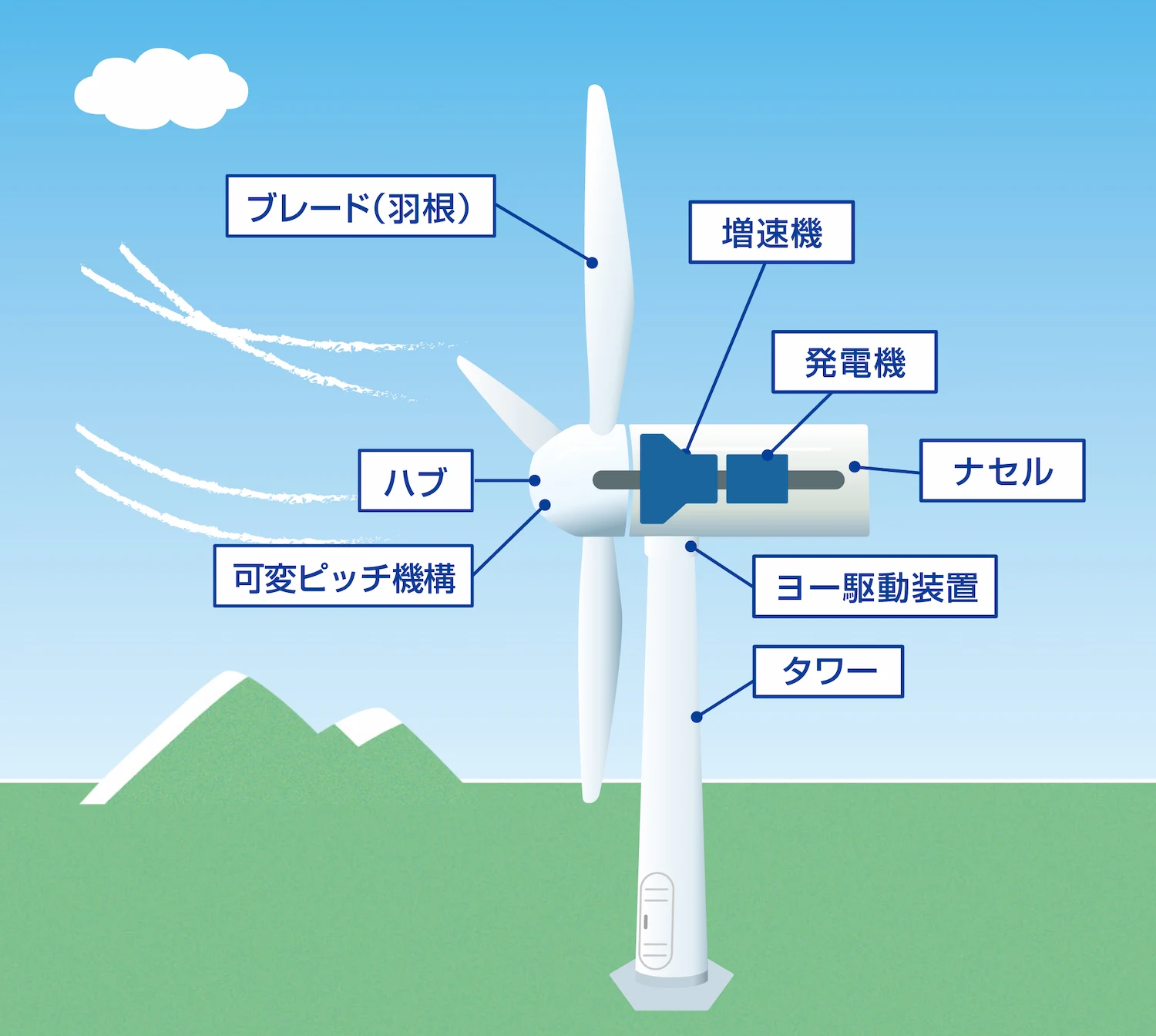

風車の構造

風力発電では、風車を利用して発電します。現在主流となっているのは、プロペラ型の大型風車で、3枚の「ブレード(羽根)」と「ハブ」を組み合わせた「ローター」、増速機や発電機を格納している「ナセル」、それらを支える円柱状の「タワー」によって構成されています。

ナセルとタワーの間には、風向きに応じてナセル全体を回転させ風車を風の方向に向けるモーターの「ヨー駆動装置」が複数付いています。また、ハブには、風の強さに応じてブレードの角度を変化させる「可変ピッチ機構」も組み込まれています。風車が止まった状態から起動するときや風が弱いときは、風に対しブレードの角度を大きくして風を多く受けるようにします。逆に、風が強すぎるときは、ブレードの角度を小さくして必要なだけの風を受けるようにし、必要以上の風は受け流すような機構になっています。

風の力を電気に変える仕組み

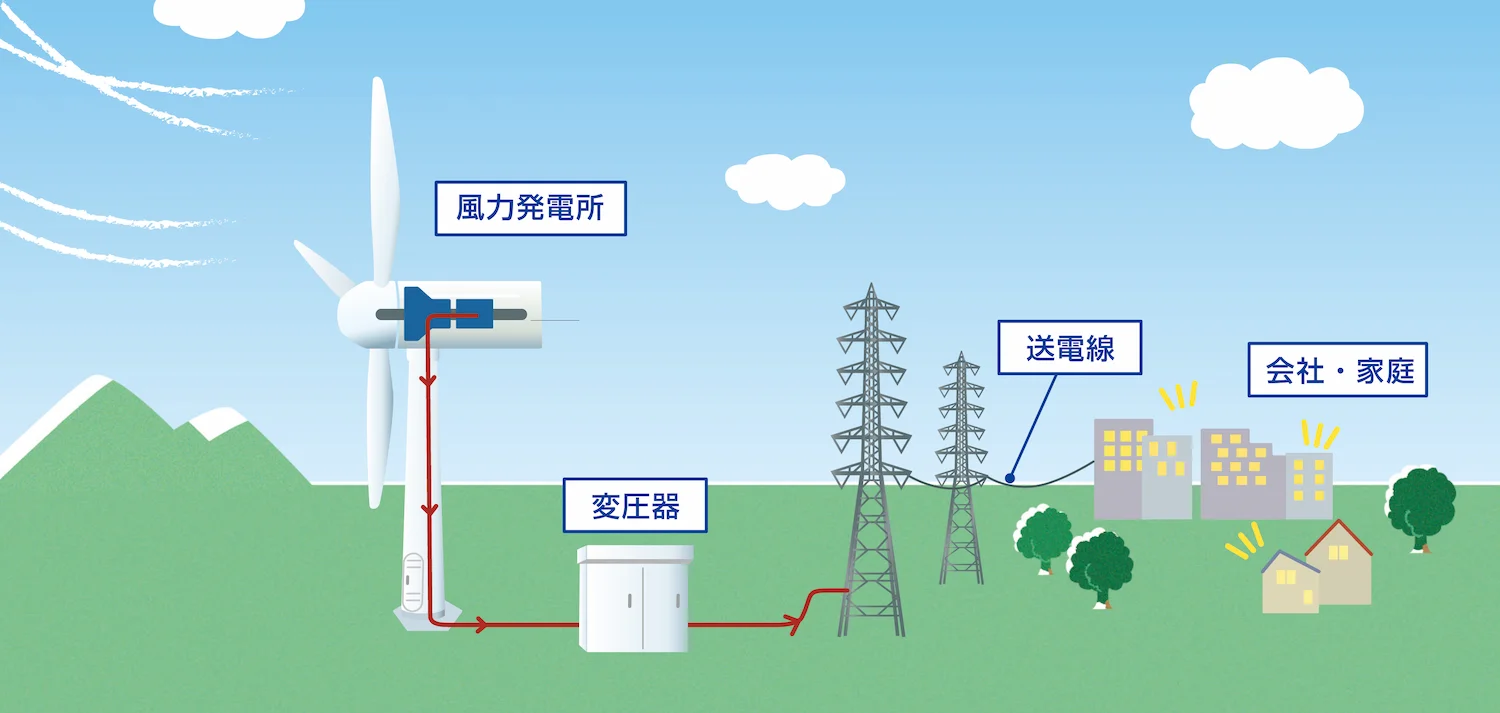

ローターが風を受けるとブレードの回転が始まります。この回転運動が動力伝達軸を通じてナセル内の増速機に伝わり、ギアの回転数が1,500~1,800回転に増幅されます。この回転による運動エネルギーが、発電機によって電気に変換されます。

発電された電気は、タワー内の電線を通って運ばれ、変圧器で送電線に送る電圧に変えられます。電気は、送電線(または配電線)を通じて街中にも送られます。そして、電柱に付いている柱上変圧器で家庭に対応した電圧に変え、ようやく電気は各家庭に届けられるのです。

風の強さと発電量の関係

風車は、風が強くなるほど回転速度が増し、発電量も増加します。発電量は、風速の3乗に比例しており、風速が2倍になると発電量はその3乗である8倍になります。

一般的に、風速3m/s程度で発電を開始し、風速12~15m/s程度で最も効率良く発電するように設計されています。台風などの強風時には大量に発電できると思われるかもしれませんが、風車には安全に稼働できる最大風速である「カットアウト風速(風車が安全のために停止する風速)」が設定されており、この風速を超えると安全確保のため自動的に運転を停止します。そのため、台風などの強風時には発電を停止する仕組みになっています。

プロペラ型だけではない、風車のタイプ

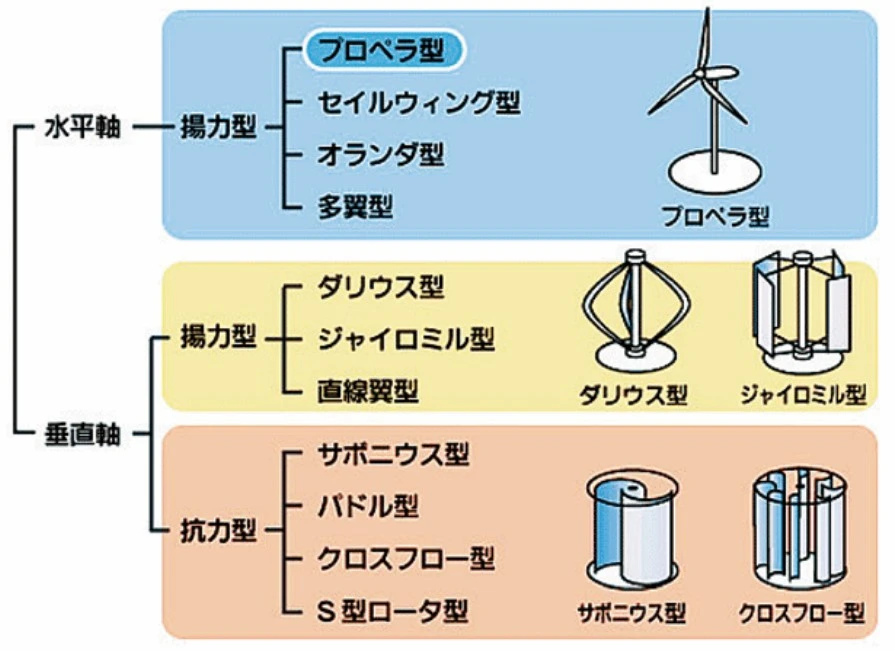

風車はここまで説明してきたようなプロペラ型だけではありません。風車のタイプは、大きく分けて水平軸風車と垂直軸風車の2種類があります。

- 水平軸風車(回転軸が地面に対して平行に設置されている)

プロペラ型、セイルウイング型、オランダ型、多翼型があります。3枚のブレードを持つプロペラ型が、発電効率が高く大型化に適していることから最も普及しています。

- 垂直軸風車(回転軸が地面に対して垂直に設置されている)

垂直軸風車の中でも、ブレードの表面と裏面で空気の流れる速さが異なることによって生じる揚力を使って回転する「揚力型」と、風の力を受け止めることによって回転する「抗力型」に分かれます。

「揚力型」には、ダリウス型、ジャイロミル型、直線翼型があり、「抗力型」には、サボニウス型、バドル型などがあります。

垂直軸は、どの方向からの風でも一定の回転数を保つことができ、台風時などプロペラ型の風車を稼働停止しなければならないような風速でも発電できるタイプもあります。また、プロペラ型に比べて小型であり、回転部の速度が遅いため比較的騒音が少なく、都市部にも設置しやすいことも特徴です。

風力発電のメリットとデメリット

ここでは風力発電のメリットとデメリットについてわかりやすく解説します。

メリット①資源が枯渇する心配がない

風は、太陽のエネルギーが地球を温めることによって起こる気象現象のため、なくなることがないエネルギーです。石油や石炭、天然ガスといった化石燃料のように資源が枯渇する心配がなく、発電するための燃料を用意する必要がありません。

メリット②発電時にCO2を排出しない

風のエネルギーしか使わないため、発電時にCO2をはじめとした温室効果ガスを排出しないクリーンな発電方法です。風力発電が普及することで、従来のCO2を排出する発電所で消費される燃料を削減することができ、その結果としてCO2の排出削減につながります。

メリット③夜間も稼働することができる

風さえ吹いていれば、昼夜を問わず発電することが可能です。同じ再生可能エネルギーで導入量が増えている太陽光発電の弱点は、太陽が出ていない夜間の時間帯に発電しないこと。その点、風力発電は昼夜を問わず発電でき、太陽光発電に比べ設備をより効率的に利用できる傾向があります。

デメリット

風向きや風速によって発電量が変わるため、発電量が安定しにくいのが最大のデメリットです。風が弱いとブレードが回転せず、逆に強風時には故障するリスクがあるため、ブレードの回転を止める必要があります。

また、常に雨風にさらされているため、経年劣化しやすく、その分定期的なメンテナンスが必須となります。

さらに、ブレードが回転する際には低周波音が発生するため、騒音など周辺環境への影響が生じます。また、鳥が風車に接触する事故(バードストライク)の発生など、特定の動物が生きる環境に影響を与えることがあります。

まとめ

風力発電は、風という自然の力を活用した、環境にやさしい発電方法です。資源の枯渇やCO2排出の心配がなく、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たしています。今後は、技術の進化による効率化やコスト削減に加え、地域との共生や環境保全を意識した取り組みが進むことで、さらに普及が期待されます。