太陽光発電の仕組みを図解でわかりやすく メリット・デメリットも解説

太陽光発電の仕組みはどうなっているのでしょうか?種類や構成、設置場所、メリット・デメリットまで、図解でわかりやすく解説します。

- 太陽光発電

太陽光発電とは?

太陽光発電とは、地球に降り注ぐ太陽の光のエネルギーを使って、電気を生み出す発電方法です。まずは、太陽光発電の普及状況を解説します。

太陽光発電の普及状況

石油などの資源に乏しい日本では、1970年代には新しいエネルギーの一つとして太陽光発電が注目され始め、1990年代から導入量が徐々に増えていきました。

その後、1997年に京都議定書が採択され先進国が温室効果ガス削減目標を掲げるなど、地球温暖化問題が国際社会の共通認識となり、発電時にCO2を排出しない太陽光発電を含む再生可能エネルギーへの注目が世界的に高まりました。

その中で日本においては、2012年7月にFIT制度(固定価格買取制度)が開始され、太陽光発電の普及は急速に進みました。

現在、太陽光発電は、日本の電源構成比の約1割を占めるまでに普及し、主要な電源の一つとなっています。

FIT制度については、FIP制度とは?仕組みやFIT制度との違いをわかりやすく解説をご覧ください。

太陽光発電の仕組みとは?

太陽の光をどうやって電気に変えているのでしょうか? 太陽電池モジュールの種類や太陽光発電の仕組み、システム構成、主な設置場所を解説します。

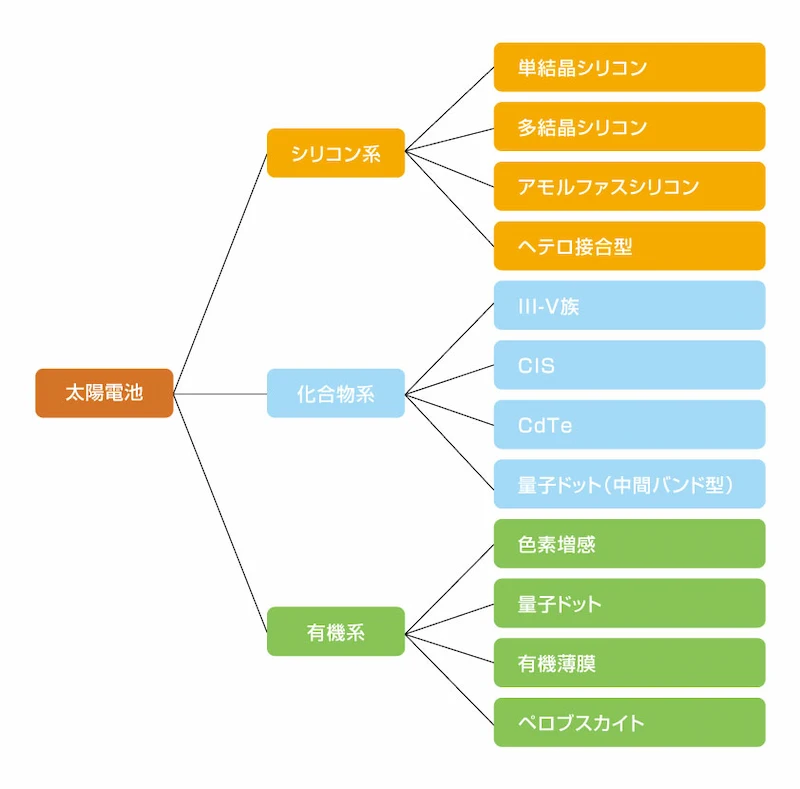

太陽電池の種類

太陽電池の種類は、大きくシリコン系・化合物系・有機系の3つがあります。

現在、一般住宅や産業用のメガソーラーなどで最も広く使われているのがシリコン系の太陽電池です。性能の高い単結晶シリコンや、単結晶シリコンより安くつくることができる多結晶シリコンなどがあります。

化合物系の太陽電池にはCISがあり、シリコン系に比べて薄型で、少ない材料でつくることができるといった特徴があります。

有機系においては、現在さまざまなタイプの太陽電池の開発が進められています。中でも、日本発の技術から生まれたペロブスカイト太陽電池は、軽くて柔軟なため、これまで設置が難しかった建物の壁面にも導入が可能であり、次世代の太陽電池として期待が高まっています。

太陽の光を電気に変える仕組み

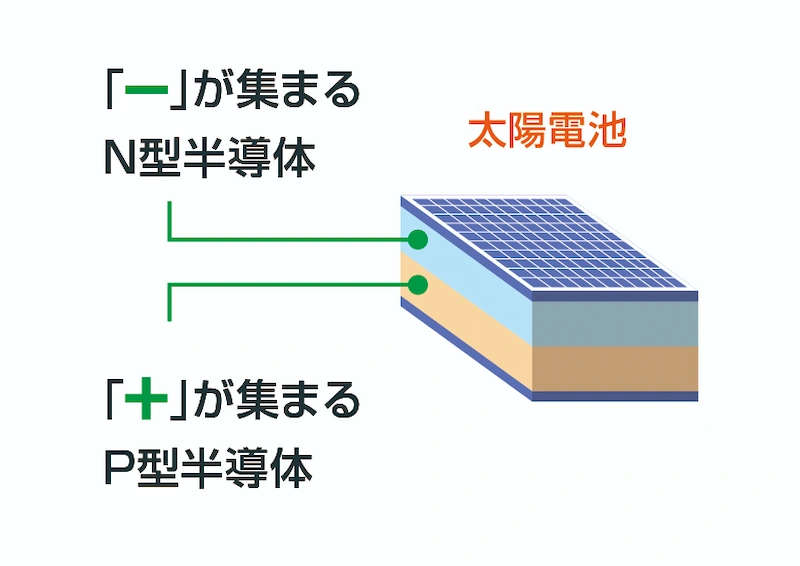

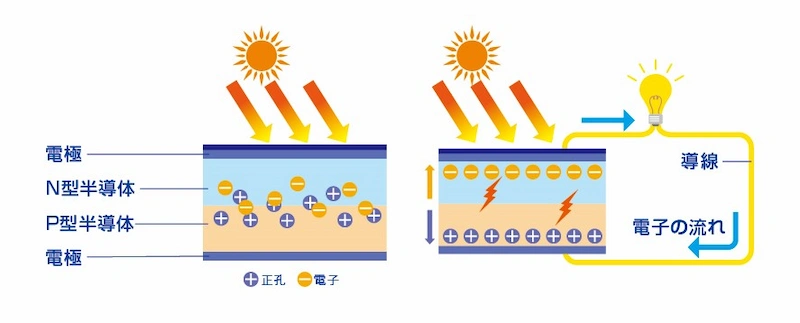

太陽光発電のシステムのなかで、太陽光のエネルギーを電気に変えているのは太陽電池です。太陽電池は、半導体で作られており、この半導体に光が当たると、直接電気が生み出される仕組みになっています。

現在主流となっているシリコン系の太陽電池は、N型半導体(表面)、P型半導体(裏面)という2種類の半導体が重ね合わされています。

太陽電池に光が当たると、プラス(正孔)とマイナス(電子)を持った粒子が発生し、プラスの電気はP型半導体(裏面)側へ、マイナスの電気はN型半導体(表面)側へ移ります。このような仕組みを「光起電力効果(ひかりきでんりょくこうか)」といいます。そして、表面と裏面に電極をつけ、例えば電球などをつないで電気回路をつくると、電流を取り出すことができます。

ちなみに、太陽電池には「電池」という名前がついてはいますが、乾電池のように電気を貯める機能はありません。

ソーラーパネルとは?

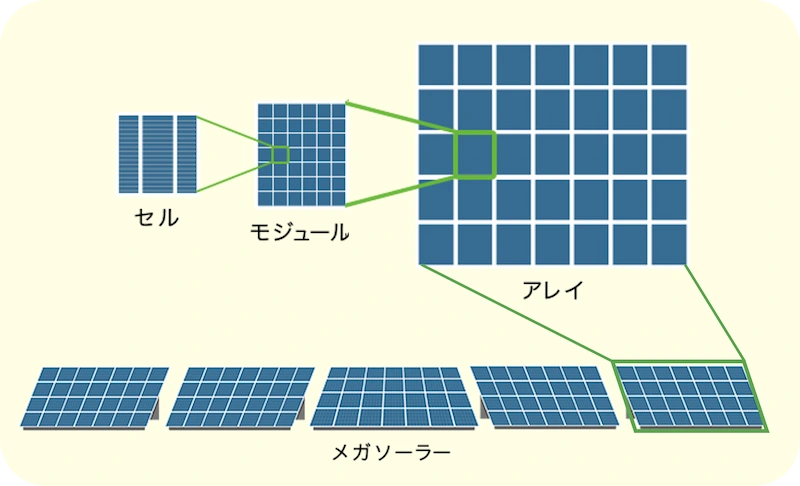

一つの太陽電池の大きさは、シリコン系太陽電池の場合15cm×15cm程度ですが、この太陽電池をたくさんつなげたものを「太陽電池モジュール」と言います。太陽電池モジュールは、「ソーラーパネル」ともいいます。

また、1枚のソーラーパネルでは生み出せる電気が少ないため、通常は何枚かのソーラーパネルを並べ、「アレイ」として構成します。さらにこのアレイをたくさん並べた大規模の太陽光発電設備を「メガソーラー」と呼んでいます。

太陽光発電システムの構成

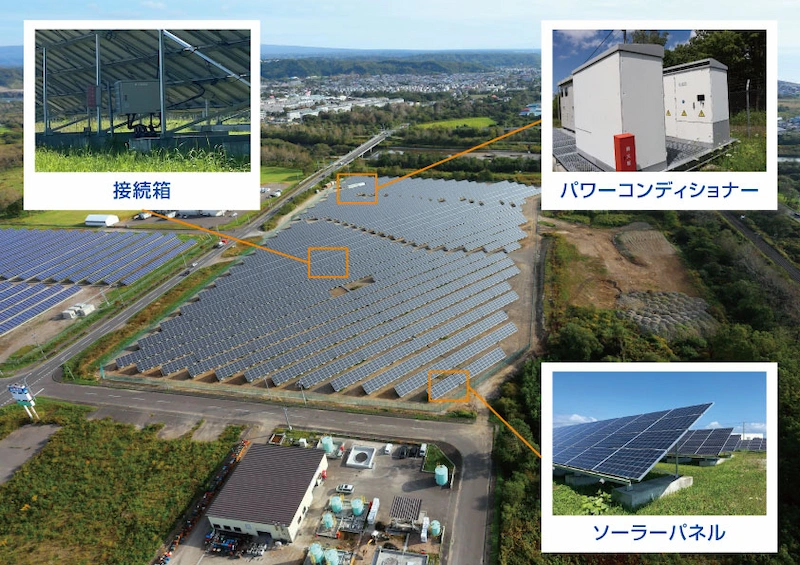

太陽光発電は主に、ソーラーパネル、接続箱、パワーコンディショナーなどから構成されています。この組み合わせ全体を太陽光発電システムと呼びます。

接続箱とは、接続された複数のソーラーパネからの配線を一つにまとめるための箱です。ソーラーパネルの電気が逆流しないようにするための逆流防止ダイオードや、保守メンテナンスのための開閉器(ブレーカー)などが内蔵されています。

パワーコンディショナーは、ソーラーパネルから生み出される電流を最大限引き出すように制御したり、電気を送電線に流すため直流の電気を交流に変換したりするための装置です。また、停電などの異常時に、送電線に電気を流すと電力ネットワークに悪い影響を与え事故が起きてしまう恐れがあります。このような事故を防止するため、停電などのトラブルが起きた際に太陽光発電システムを送電線から切り離す機能もあります。これを系統連系保護機能といいます。

太陽光発電の設置場所

太陽光発電は、さまざまな規模で、さまざまな場所に設置されています。身近なところでは一般の戸建て住宅の屋根やマンションの屋上に取り付けられています。産業用では、広い土地を活用する「野立て(地上設置型)」の太陽光発電も一般的ですが、工場や倉庫、大型商業施設などの広い屋根を活用した太陽光発電の設置も進んでいます。

また、農地の上部にソーラーパネルを設置し、農業と発電を両立させる「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」も注目されています。さらに、水面にソーラーパネルを浮かべる「水上太陽光発電」もあり、ダムやため池などに設置され、水資源の蒸発を抑える効果も期待されています。

太陽光発電のメリットとデメリット

ここでは、太陽光発電のメリットとデメリットについてわかりやすく解説します。

メリット①資源が枯渇する心配がない

エネルギー源である太陽光は、なくなることのない資源です。石油や石炭、天然ガスといった化石燃料のように資源が枯渇する心配がなく、発電するための燃料を用意する必要がありません。

メリット②発電時にCO2を排出しない

太陽光のエネルギーしか使わないため、発電時にCO2などの温室効果ガスを排出しないクリーンな発電方法です。太陽光発電が普及することで、従来のCO2を排出する発電所で消費される燃料を削減することができ、その結果として CO2 の排出削減につながります。

メリット③柔軟性がある開発が可能

住宅の屋根や分散型太陽光、メガソーラーなど、さまざまな規模で導入が可能です。また、ペロブスカイトといった薄くて柔軟な太陽電池の導入が進めば、建物の壁面や高層ビル、住宅の窓ガラスの代替など、これまで以上に多様な場所での設置ができるようになります。

デメリット

太陽光をエネルギーとしているため、太陽光の当たらない夜間は発電ができません。曇天では日射量が少なくなるため、発電量が低下します。

また、急な天候の変化によって発電量が変動するため、火力発電などと比べて出力が安定しないこともデメリットの一つです。

加えて、機械的に「動く」部分がない発電方法のため他の電源に比べてメンテナンスを必要とする機会は少ないものの、屋外に設置し常に風雨にさらされているため定期的な保守は必須となります。

まとめ

太陽光発電は、太陽光のエネルギーを利用して電気を生み出す、環境にやさしい再生可能エネルギーです。太陽電池の種類や発電の仕組み、システム構成、設置場所などを理解することで、太陽光発電の可能性と課題が見えてきます。資源の枯渇やCO2排出の心配がない一方で、天候による発電量の変動や夜間の発電不可といったデメリットもあります。今後はペロブスカイト太陽電池などの技術革新により、より柔軟で多様な設置が可能となり、太陽光発電の普及がさらに進むことが期待されています。