FIP制度とは?仕組みやFIT制度との違いをわかりやすく解説

FIP制度の仕組みやFIT制度との違い、導入背景、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。

- 風力発電

- 太陽光発電

- 業界・制度動向

FIP制度とは?

2022年4月から始まった「FIP(フィードインプレミアム:Feed-in Premium)制度」は、風力発電・太陽光発電などの再生可能エネルギーの売電方法の新たな選択肢として注目されています。まずは、FIP制度の導入背景と仕組みを解説します。

FIP制度の概要と導入背景

FIP制度とは、再エネで発電した電気を卸電力取引市場などで売電した際に、売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せする制度です。プレミアムをつけることで、再エネ導入を促進するとともに、再エネの主力電源化に向けて卸電力取引市場に統合することを目的に導入されました。

FIP制度以前に普及していた「固定価格買取制度(FIT制度)」により、再エネの導入は進みましたが、一方で「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」は年々上昇し、電気利用者の負担は増えていました。また、一般的に卸電力取引市場は電力供給と電力需要の需給バランスにより価格が変動しますが、FIT制度は固定価格で買い取られており、卸電力取引市場からは切り離されています。

今後、再エネを主力電源としていくためには、再エネ賦課金による国民負担を抑えながら、卸電力取引市場への統合を目指し、自立した電源にしていく必要があります。これらの課題を踏まえて、2022年4月より導入されたのがFIP制度です。

FIP制度の仕組み

FIP制度下において、発電事業者は市場での売電価格と上乗せされるプレミアムの合計金額を収入として受け取ります。

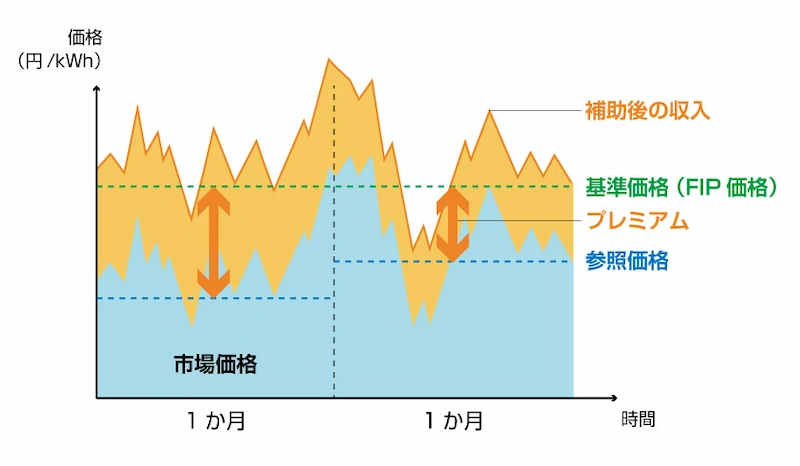

プレミアムは、「基準価格(FIP価格)」と「参照価格」の差額で決まります。基準価格とは、電気の供給が効率的に実施される場合に必要とされる費用の見込み額をベースにあらかじめ設定されている価格です。参照価格とは、市場取引等により期待される収入のことで、市場価格等により機械的に決定されます。

プレミアムは、基準価格から参照価格を控除した額に、再エネ電気供給量を乗じた額を基礎として1カ月毎に決定され、毎月1回発電事業者に交付されます。

FIT制度とFIP制度の違い

FIP制度以前に普及していたのが「固定価格買取制度」で、「FIT(フィードインタリフ:Feed-in Tariff)制度」とも呼ばれています。FIT制度の概要と、FIP制度との違いを解説します。

FIT制度の概要

FIT制度は、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。2009年11月から開始しており、当初は太陽光発電の余剰電力が対象でしたが、2012年7月に施行された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)」において、太陽光発電以外の再エネにも拡大し、余剰電力買取から全量買取に制度が変更されました。

電力会社が再エネ電力を買取るために要した費用の一部は、再エネ賦課金として電気を使う全ての方が負担しています。電気料金の一部として支払っており、負担額は電気の使用量に比例しています。

FIT制度とFIP制度の違いを比較表で解説

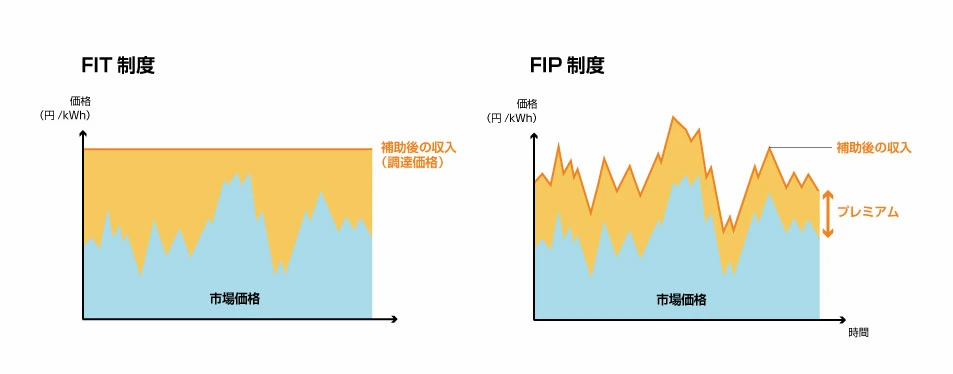

FIT制度とFIP制度の主な違いは、売電価格と売電先です。FIT制度では、発電した電気を電力会社に一定価格で一定期間売電しますが、FIP制度では、卸電力取引市場や相対取引で自ら売電するため、市場価格で売電となり、その後、基準価格から参照価格を控除した金額がプレミアムとして交付されます。

FIT制度は、いつ発電しても固定価格なので、発電事業者にとっては安定した収益を得られることになります。一方で、FIP制度は、売電価格が市場価格と連動するため、市場価格が高い時間帯に電気を売るというインセンティブがあるのが特徴です。

| FIT制度 | FIP制度 | |

| 再生可能エネルギーの導入促進 | 目的 | 再生可能エネルギーの主力電源化、国民負担抑制 |

| 固定価格 | 売電価格 | 市場価格+プレミアム(補助額) |

| 電力会社 | 売電先 | 卸電力取引市場 |

| 固定価格なので、収入はいつ発電しても同じとなり、収益性は安定 | 特徴 | 蓄電池などを活用することで、需要ピーク時に供給量を増やすインセンティブがある |

FIP制度のメリット・デメリット

FIP制度により、どのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。発電事業者、需要家(電気使用者)、それぞれの視点で解説します。

FIP制度のメリット

発電事業者のメリットとしては、プレミアムによって、市場価格が下がっても安定的に事業を運営することが可能です。売電価格は、市場価格と連動して1カ月単位で見直されるので、需給バランスに応じて運用することで、収益拡大をすることもできます。蓄電池を活用して発電した電気を貯めておき、市場価格が高いときに売電することが可能になれば、FIT制度による固定価格よりも高く売れる可能性もあります。

また、FIT制度では環境価値も再エネ電気と一緒に買い取られるため、発電者のもとに環境価値は残りませんでしたが、FIP制度の場合は、環境価値だけを非化石証書を通して取引することがかのうにな可能になり、新たな収益機会を得ることができます。

需要家のメリットとしては、FIT制度下で発生していた再生可能エネルギー発電促進賦課金の負担が軽減されるというメリットもあります。

FIP制度のデメリット

発電事業者のデメリットとしては、市場価格変動によって、収益の見通しを立てるのが難しいという点が挙げられます。FIT制度では、固定価格で一定期間買い取るため、安定した収益予想ができましたが、FIP制度では、電力需要の少ない時期や供給過多の場合は市場価格が低下するため、収益も低下します。また、発電量の計画値と実績値に差異が生じるインバランスリスクが発生した場合は、バランシングコストを支払う必要も出てきます。

そのほか、効果的な運用のためには蓄電池の併設が必要なので、一定の設備投資が必要となるなどもあります。

風力発電所・太陽光発電所の新設にあたっては、2022年度の認定まではFIT/FIP選択制ですが、2023年度以降の新設案件はFIP制度のみの認定となります。発電事業者としては、バランシングへの工夫や蓄電池の利用などが求められますが、アグリゲータービジネスなど新たなビジネス創出のチャンスにもなります。

まとめ

FIP制度は、再生可能エネルギーの自立化と市場統合を目指す新たな売電制度として、再エネの主力電源化に向けた重要なステップです。FIT制度との違いやメリット・デメリットを理解し、蓄電池やアグリゲータービジネスなどの活用によって、持続可能なエネルギー社会の実現と新たなビジネスチャンスの創出が期待されています。