太陽光発電ができるまで~開発から建設までの流れを解説~

太陽光発電はどのようなプロセスを経て運転を開始するのでしょうか? 地上設置型の太陽光発電所の開発から建設、運転開始までの流れを解説します。

- 太陽光発電

太陽光発電とは?

太陽光発電とは、地球に降り注ぐ太陽光のエネルギーを使って電気を生み出す発電方法です。環境負荷が少なく、再生可能エネルギーの中でも導入が比較的容易な点が特徴です。まずは簡単に仕組みをご紹介します。

太陽光発電システムとソーラーパネル

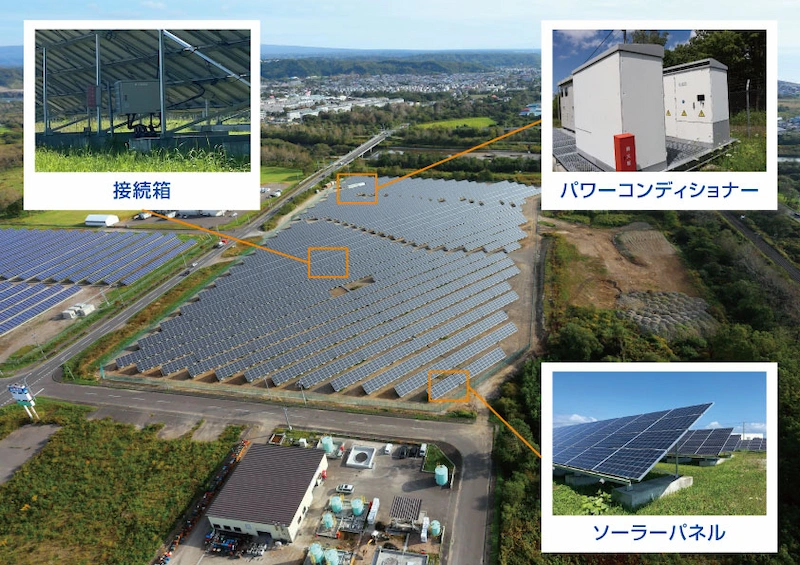

太陽光発電は主に、ソーラーパネル、接続箱、パワーコンディショナーなどから構成されています。この組み合わせ全体を太陽光発電システムと呼びます。

この中で、太陽光のエネルギーを電気に変えているのがソーラーパネルです。ソーラーパネルはたくさんの太陽電池をつなげてつくられています。

また、1枚のソーラーパネルでは生み出せる電気が少ないため、通常は何枚かのソーラーパネルを並べ、「アレイ」として構成します。さらにこのアレイをたくさん並べた大規模の太陽光発電設備を「メガソーラー」と呼んでいます。

太陽光発電の仕組みについては、太陽光発電の仕組みを図解でわかりやすく メリット・デメリットも解説をご覧ください。

太陽光発電所の開発の流れ

太陽光発電は、さまざまな規模で、さまざまな場所に設置されています。今回は、産業用として一般的な、広い土地を活用する「野立て(地上設置型)」の太陽光発電所の開発~建設の工程を解説します。

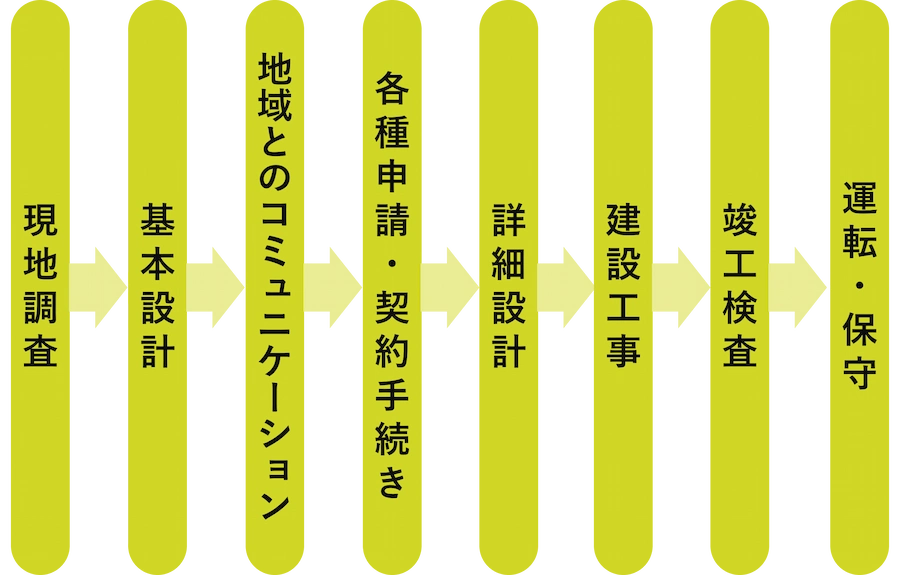

暴風や大雪に見舞われても故障や損害が発生することなく、長期にわたり安全かつ効率良く発電を継続できる太陽光発電所をつくるため、開発フェーズにおいて、数多くの重要な工程があります。大まかな開発の流れは以下の図の通りです。

太陽光発電所が完成するまでの期間は、発電所の規模や環境アセスメント実施の有無、系統への接続検討状況などによって大きく異なります。一般的に、設備容量が約2,000kW程度(高圧)の案件の場合、12~24カ月程度です。

開発の流れを一つ一つ解説していきます。

立地調査

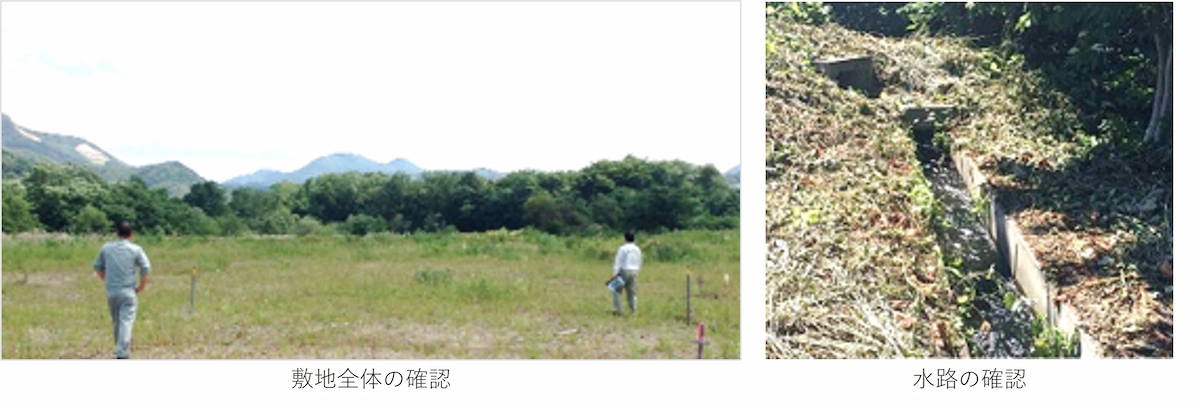

資料調査を行い地形や地盤の特徴を理解した上で、現地にて、土地の状況(地盤、切土・盛土などの造成形態、その土地が構成された経過等)、影の影響有無、電力会社の送電線に連系させるための位置、資材などの搬入路、排水路など、発電所を建設する上で関係するポイントをすべて確認します。

基本設計

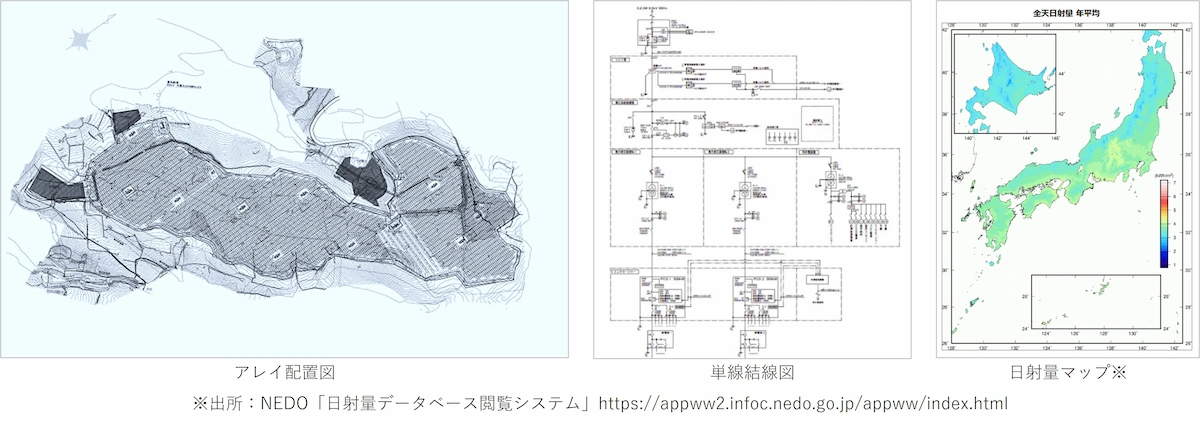

立地調査の結果をもとに、太陽光発電所の基本設計を行います。ソーラーパネルの並べ方を示すアレイ配置図や、発電所内の電気の流れや接続を示す単線結線図を作成し、これをもとに年間の発電量試算を行います。試算にあたっては、建設予定地の日射量のデータベースも参照します。

発電量試算と合わせて、土地造成費や売電価格、メンテナンス費などを考慮した収支シミュレーションも行い、事業として成り立つかどうかを検討します。

地域とのコミュニケーション

発電所の周辺地域の住民の皆さまに向けた住民説明会を実施するなど、計画する太陽光発電事業に関する情報提供と住民の皆さまからのご意見をお伺いする対話の機会を設けます。

周辺地域への影響についての住民の皆さまの懸念に対応するとともに、事業への理解と信頼の醸成を図り、地域と共生する太陽光発電事業を目指します。

各種申請・契約手続き

建築基準法・電気事業法・都市計画法・農地法・森林法など、太陽光発電事業の関係法令や条例を確認し、その規定に基づいた措置を取り手続きを行います。

発電所の規模の大きさによっては、環境影響評価(環境アセスメント)も実施します。必ず実施しなければならない規模でなくても、必要かどうかを個別に事業者で判断し、環境アセスメントを実施するケースもあります。

FIT・FIP制度の認定を受けるため、経済産業省へ事業計画認定申請を行います。

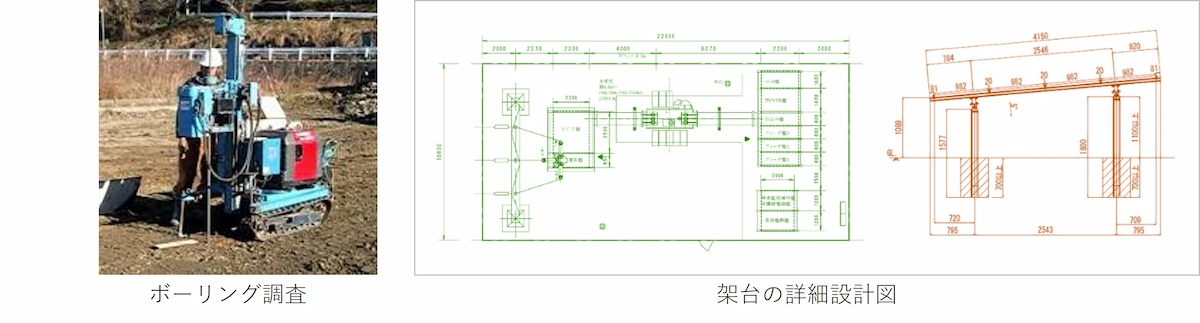

詳細設計

基本設計に基づき、各種機器の配置や、アレイを支える架台などの詳細設計について調整します。必要に応じて地質調査を実施し強度計算を行うことで、20年以上の長期にわたる運転に耐えられる設備になるよう確認します。

太陽光発電所の建設~運転開始の流れ

詳細設計を終え、工事を行う事業者への発注も完了したら、いよいよ建設工事に入ります。

整地(造成工事)

まずは太陽光発電システムを設置するための土地を整える、造成工事を行います。豪雨や地震などによる崩壊や地すべりによって土砂が流出したり、暴風等により太陽光発電設備が倒壊したりすることで、周辺環境に影響を及ぼすことがないよう、造成計画は工学的にしっかりと検討し、安全性を確保します。

具体的には、草や木などを取り除いて、ソーラーパネルをきれいに敷けるように、ショベルカーやブルドーザー、ロードミキサーなどを使って土地を均したり、盛ったりします。合わせて、排水溝や排水施設の設置など排水対策も行います。

なお、土地の状況によっては、大規模な造成工事は必要がない場合もあります。

基礎工事・架台組み立て

ソーラーパネルを載せる台(架台)の設計に合わせて基礎工事を行います。代表的な工法は、コンクリート基礎と杭打ち基礎があります。写真は、コンクリート基礎のうち布基礎と呼ばれる、地面を掘ってできた空間にコンクリートを流し込み、さらにその上に型枠と鉄筋を設置して再びコンクリートを流し込むという工法でつくられた基礎です。

基礎工事が完了したら、架台を組み立てます。

ソーラーパネル設置

ようやくソーラーパネルの設置です。1枚1枚架台にしっかりと固定します。

電気設備設置

パネルの設置が終わると、電気設備の工事に入ります。複数のソーラーパネルからの配線を一つにまとめる接続箱や、太陽光パネルにより作られる直流の電気を交流に変えるパワーコンディショナー、変圧器などを設置します。発電所の規模によっては中間変電設備を、さらに規模が大きくなると、特高変電設備や鉄塔も設置します。1枚のソーラーパネルから送電網に接続するまでの配線工事も重要です。

また、安全のため発電所を囲うフェンス工事や、監視システムの設置工事なども行います。

竣工検査

工事完了後は、設計通りに完成しているか、規定の出力を発揮しているかを確認するため検査を実施します。ソーラーパネルなら設置角度が設計通りか・段がずれたりしていないか、接続箱なら外観を見て異常はないか・配線処理が適切かどうか、受変電設備ならアース処理がなされているかなどを確認します。監視システムの動作確認も、発電所を運営していく上で重要です。

こうして問題がないことを確認し検査に合格となった後、工事を行った事業者から発電所の引き渡しを受けます。

運転・保守

試運転などを経て、営業運転開始となります。運転開始後は、長期間わたって安定稼働を続けられるよう、運転状況の監視や設備の保守点検などを行います。

まとめ

太陽光発電は、再生可能エネルギーの中でも比較的早く導入できるとされていますが、安全で長期にわたる運用を実現するためには、綿密な調査や設計、地域との対話、法令に基づく手続きなど、さまざまな工程を経る必要があります。発電所の規模や形状は土地の条件によって異なり、それぞれの案件に応じた工夫が施されています。こうした積み重ねが、地域に根ざした持続可能なエネルギーの供給を支えているのです。