コーポレートPPAとは?企業が再エネ導入で注目する仕組みを解説

需要家が特定の再生可能エネルギー発電所の生み出す電力と環境価値を購入する仕組み、コーポレートPPA(Power Purchase Agreement)について詳しく解説します。

- 風力発電

- 太陽光発電

- 脱炭素

コーポレートPPA(Power Purchase Agreement)とは?

コーポレートPPAは、法人(企業や自治体)向けの再生可能エネルギー電力供給契約の一つです。PPAは、日本語では「電力購入契約」や「電力販売契約」という意味になります。

コーポレートPPAの仕組み

電力を消費する需要家である企業や自治体が、環境に優しい再エネ電力を利用しようとする場合、主に自社で再エネ発電設備を保有し発電した電力を自家消費する、小売電気事業者が提供する再エネ由来のCO2フリー電力メニューを契約する、 といった方法が考えられます。コーポレートPPAは、これらの手法とはまた異なる再エネ調達手段です。

コーポレートPPAでは、特定の風力発電所や太陽光発電所と契約し、そこで生み出された電力と環境価値を購入します。需要家は、契約した発電所の発電量に応じて利用料金を支払います。

コーポレートPPAの種類

コーポレートPPAには、再エネ発電設備が生み出した電力と環境価値の受け取り方の違いで「フィジカルPPA」と「バーチャルPPA」の2種類の契約形態に分類できます。以下にそれぞれの違いと特徴を解説していきます。

フィジカルPPA

フィジカルPPAは、対象となる再エネ発電所が実際(フィジカル)に発電した電力と環境価値をセットにして需要家に供給する契約形態のことです。フィジカルPPAは、さらに発電設備の設置場所の違いによって「オンサイト型」と「オフサイト型」の2種類に分類されます。

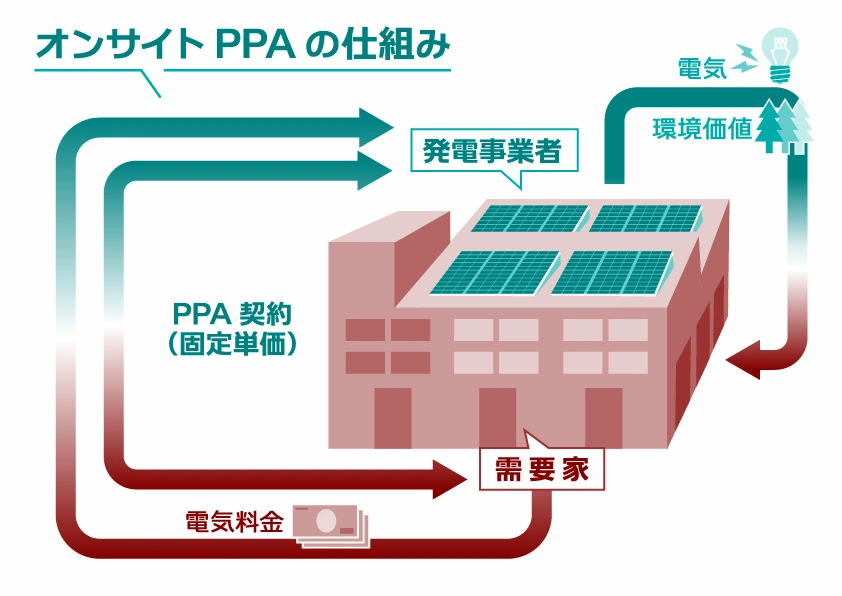

オンサイト型フィジカルPPA(オンサイトPPA)

オンサイト型フィジカルPPA(オンサイトPPA)は、事務所や工場など、需要家が保有する施設の屋根や敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電力と環境価値を一般送配電網(送電線)を経由せず直接施設へ供給します。発電設備自体は、需要家が自家発電設備を設置した場合と同様です。

発電事業者が需要家の敷地を借り受けて設備を設置し、運転や保守を受け持つため、初期導入コストや保守コストを軽減できます。一方、導入できる設備の規模は、需要家施設の屋根や空き敷地の面積に依存し、発電量も制限されます。

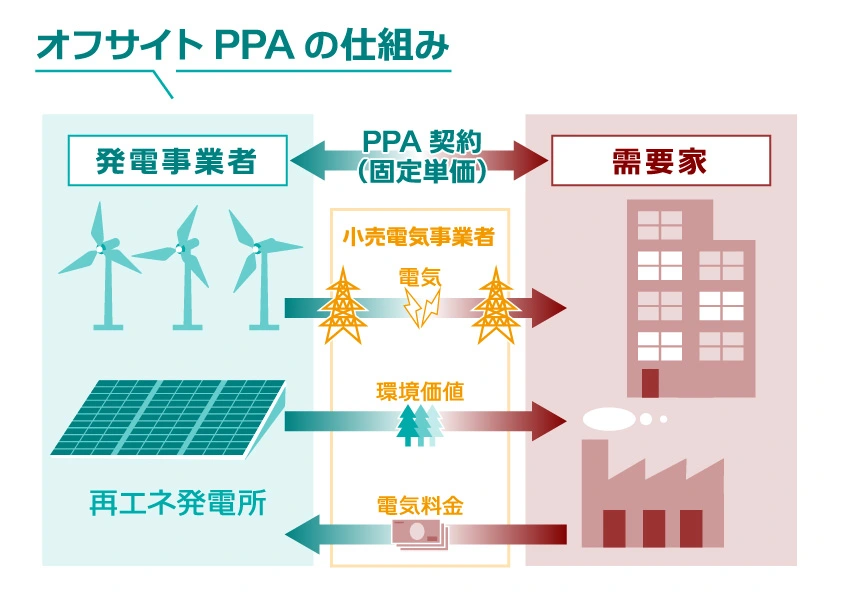

オフサイト型フィジカルPPA(オフサイトPPA)

オフサイト型フィジカルPPA(オフサイトPPA)は、遠隔地に発電設備を設置し、発電した電力と環境価値を一般送配電網(送電線)を経由して需要家施設に供給します。自社施設の大きさに依存せず、より多くの電力と環境価値を購入できます。また、複数の発電所を束ねて一括契約することも可能で、このような形式を「分散型」と呼びます。

オフサイト型フィジカルPPA(オフサイトPPA)は、遠隔地に発電設備を設置し、発電した電力と環境価値を一般送配電網(送電線)を経由して需要家施設に供給します。自社施設の大きさに依存せず、より多くの電力と環境価値を購入できます。また、複数の発電所を束ねて一括契約することも可能で、このような形式を「分散型」と呼びます。

一方、需要家は契約した電力価格に加えて送電線を使用するため、一般送配電事業者に託送料を支払う必要があり、オンサイトPPAより割高になります。また、契約可能な再エネ発電設備も、一般送配電事業者の提供エリア内に制限され、地域をまたいで発電所の電力を調達することはできません。

なお、日本では一般送配電網(送電線)を経由して電力を販売できるのは小売電気事業者に限られており、需要家と発電事業者が直接契約することはできません。そのため、オフサイトPPAでは、小売電気事業者が需要家と発電事業者を仲介する形で契約するのが一般的です。

バーチャルPPA

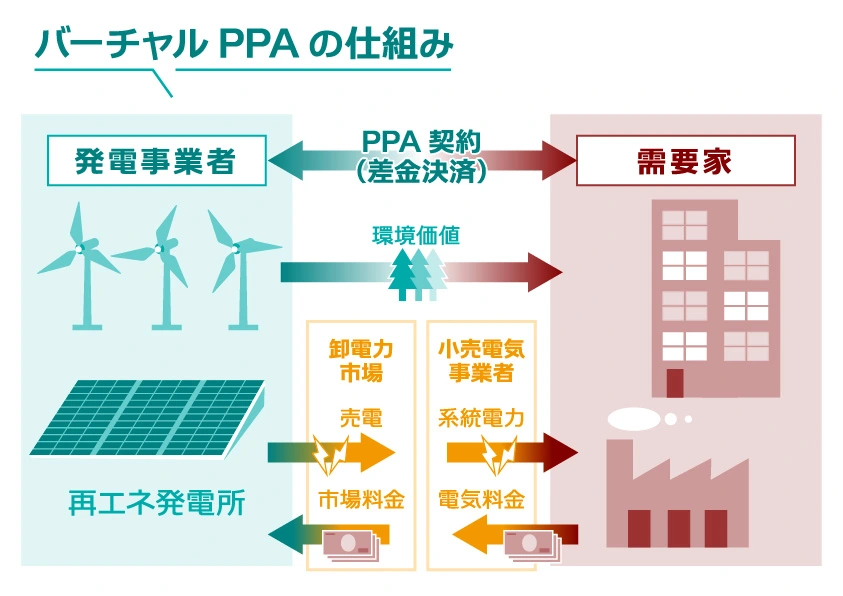

バーチャルPPAは、発電事業者は発電した電力を卸電力市場に売電し、環境価値(非化石証書)のみを需要家に供給する形式になります。需要家は、 小売電気事業者と契約した通常の系統電力に環境価値を組み合わせて、仮想的(バーチャル)に再エネ電力を購入したとみなすことができます。

バーチャルPPAは、発電事業者は発電した電力を卸電力市場に売電し、環境価値(非化石証書)のみを需要家に供給する形式になります。需要家は、 小売電気事業者と契約した通常の系統電力に環境価値を組み合わせて、仮想的(バーチャル)に再エネ電力を購入したとみなすことができます。

需要家は環境価値のみを購入するため、従来の電力契約を変更することなく実質再エネ電力を調達できます。また、オフサイト型フィジカルPPAとは異なり、一般送配電事業者の提供エリアにとらわれず柔軟に再エネ発電所を選択して契約できるといった利点があります。

一方、再エネ発電所が売電する卸電力市場は取引価格が常に変動するため、バーチャルPPAでは契約価格と市場価格の差額を随時精算する差金決済が用いられます。市場価格が契約価格を上回る場合、需要家は差額を受け取るためコスト削減できる可能性があります。しかし下回る場合、需要家は差額を支払う必要があり、追加コストが発生するリスクがあります。

コーポレートPPAの特徴

コーポレートPPAの特徴は、需要家が自社で再エネ発電設備を保有しなくても再エネ電力を導入できる点です。この手法で調達した再エネの環境価値は、自社所有の再エネ発電設備と同様に「追加性」のある再エネに認められ、国際的な脱炭素の取り組み「RE100」などが求める要件を満たすことができます。

従来の再エネ発電設備を自社保有する手法では、需要家自身が発電設備の導入コストや保守コストを負担する必要があります。コーポレートPPAでは、これらのコストは発電設備を保有・運営する発電事業者側で負担するのが一般的で、需要家側で負担するコストを抑えることができます。

また、コーポレートPPAでは、特定の発電設備と契約するため、長期安定的に再エネ電力を調達できます。契約期間は10〜20年間、電気料金は固定単価であることが一般的です。長期固定単価の契約によって市場価格に影響されず、小売電気事業者が提供する通常の電気料金よりも安価に電気を調達できます。

コーポレートPPAのメリット・デメリット

コーポレートPPAのメリット

発電事業者にとって、発電した電力を長期安定的に固定単価で売電できるのがメリットになります。再エネ発電所で発電された再エネ電力は、従来は固定価格買取制度(FIT)を用いて売電するのが一般的でした。FITは、再エネ導入促進のため再エネ電力を固定単価で一定期間買い取ることを保証する制度で、収益面でも有利なものでした。

しかし、FITが見直され、2022年度からフィード・イン・プレミアム(FIP)が導入されたことにより、コーポレートPPAを選択する発電事業者が増えてきています。FIPは、再エネ電力を売電する際に一定の補助金(プレミアム)を付与する制度です。FIPを利用して相対取引で売電する場合、市場価格の変動をプレミアムで補うことで、需要家へ電気料金を固定価格で売電できるようになります。

コーポレートPPAのデメリット、導入における注意点

コーポレートPPAの主なデメリットとしては、需要家向けに専用の発電設備を設置・運用するため、短期契約が難しい点が挙げられます。前述の通り契約期間は10〜20年間が一般的で、中途解約には違約金が発生するケースが多いです。

また、契約期間中は、発電設備の変更などが制限される場合もあります。太陽光発電などの技術が進化するスピードはとても速く、契約期間中により高効率・高性能なシステムが登場したとしても機器の更新ができない可能性があります。さらに、自社施設の屋根上に発電設備を設置した場合、その建物の取り壊しや建て替えなども制限されます。

このほか、コーポレートPPAでは、契約した発電設備の発電量に対して利用料金を支払う仕組みのため、発電量が使用量より多い場合でも余剰電力分も含めて料金を支払う義務が発生します。発電設備の容量が不適切だと購入した電力が無駄になってしまい、結果的には自社で発電設備を導入した方が安価だったということも起こり得ます。

そのような状況を回避するには、事前に適切な発電設備の容量を調べたり、蓄電池などの余剰電力を有効活用できる仕組みの導入を検討したりする必要があります。コーポレートPPAの導入には、これらのメリットやデメリットを良く理解し、長期的な視野に立って契約内容を検討する必要があるでしょう。

まとめ

世界的に脱炭素の推進が加速している中、自社で再エネ発電設備を所有・維持しなくても再エネを調達できるコーポレートPPAは、法人にとって事業活動の脱炭素化において有効な手段の一つになり得ます。今回解説したようにコーポレートPPAには多様な種類があるので、導入の際にはどの形式が自社に適合するかよく検討するようにしましょう。

ユーラスエナジーホールディングスのコーポレートPPA事業については、こちらのページをご覧ください。